有些時候,我們還真的不得不相信命運的力量何其巨大,因為我們不知道何時會遇見悲劇,好不容易等到喜劇,卻莫名地與它擦身而過,而這一切都不在我們的手中,而是全由祂來主導操控,我們只能在事後直面這個結果。更確切地說,祂從來就不理會我們接受與否,依照其進程繼續編排我們的人生劇場。這種不可更變的命定不分國族和邊界,它發生在西方作家當中,也發生在日本作家身上。由於可供援引的文本太多,我們不可能逐一分析,僅能退到具體的作家遭遇細節,以利我們在敘述過程中不致於走向歧路。以寫作《喪失做人的資格》享譽文壇的小說家太宰治,他在第二次世界大戰中為了躲避美軍戰火攻擊,舉家疏散到鄉下的經歷值得作為考察的對象。

轟炸的恐怖鋪天蓋地

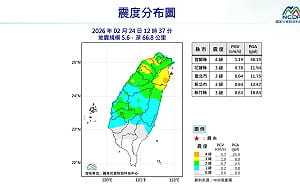

當前熱搜:全台明顯搖晃!宜蘭近海中午5.6地震 震源深66.8公里

眾所周知,美國日本正式開戰以來,美國的B-29轟炸機就不斷飛向東京的上空,擲下無數的燃燒彈吞噬那些脆弱不堪的木板房,旨在擴大死亡的火海向日本政府施加壓力以期盡早結束戰爭。1945年3月10日,美軍轟炸機向東京的下町(平民區)展開大空襲,燃燒彈爆裂之後,經由風勢和木板房著火的助燃,旋即形成了巨大的火海,把東邊的天空映照得通紅,這種光景連租屋在三鷹郊區的太宰治都看得膽戰心驚。在這場空襲當中,太宰治的徒弟小山清亦蒙受火災的掠劫,因而來到太宰治的住處避難。小山清畢竟是遭逢過空襲的人,太宰治聽取他的建言,決定讓妻子美知子疏散到甲府,以策母子安全。前年8月,太宰治的長子出生,他成了兩個孩子的父親,與單身的生活相比,他自然考量得多。不過,從美知子的立場來看情況卻截然不同。小山清在他們家吃閒飯的,卻不斷地逼迫優柔寡斷的太宰治把他們母子送到鄉下。在她看來,小山清是有工作能力的人,現今因為空襲的緣故來家裡暫住,這是她能夠理解的,事實上,這樣的人不值得倚重。以她的經驗觀察,個性軟弱的人,通常不怎麼在乎他者和家人的心理感受。關於這方面的不滿情緒,在結婚之前,他們二人就為此爭吵過。一次,美知子將太宰治寫給她誓言「我會守護美知子」的信簡,當著太宰治和小山清面前燒個精光。小山清出生的環境不佳,吃過許多勞苦,做事很低調,卻不擅於察言觀色。首先,他沒有看出太宰治是個爛好人,無法拒絕他者的請求,自然更不明白,美知子身為妻子為家庭奉獻犧牲的感受。

落魄和頹廢之人的距離

太宰治送妻兒們到其娘家甲府,4月2日拂曉時分,他位於三鷹的住處遭到了美軍的大規模空襲。在此,順便指出,太宰治還有另一名徒弟,名叫田中英光(他是頹廢派代表性的作家,於太宰治墓前試圖尋短自盡),他偶爾會來這裡串門子,不料,那時正巧遇上空襲,作為他們小說導師的太宰治立即帶著他們躲進了防空洞,附近不斷傳出炸彈的爆裂聲響,由此可以看出,他們師徒三人險些就收到死亡的請柬。後來,太宰治疏散到甲府,小山清也跟著過來,繼續當個稱職的食客。具體地說,太宰治是個閒不住的人,他在甲府過著平穩的生活,忽然興起了一個念頭,他與位於吉祥寺的咖啡館「波斯菊」女店主尾澤多江甚為熟識,而且平日他就經常到那裡捧場,基於這層關係,他邀請尾澤來甲府做客。然而,尾澤看到他們實際的生活之後,不由得感到震驚:美知子和小孩住在日照不佳的房間,太宰治與小山清竟然共用一條客用的棉被,他們二人就睡在客房裡。更離譜的是,小山清看見美知子忙得不可開交,他卻兀自屈膝跪在旁邊神情專注地讀書。尾澤與美知子之間頗有情誼,但她仍然很同情美知子的處境。美知子很少發牢騷或抱怨,只會向尾澤說出內心話。例如,太宰治想去什麼地方,小山清必定跟隨在側,大家從甲府前往湯村溫泉的路上,美知子看見太宰治和小說走在前頭,不由得嘟嚷道:「小山先生若不是那樣的習性,他是個很好的人。」或許,在太宰治看來,與好客的元配初代相比,美知子是較為內向拘謹,拙於與客人打交道。針對這點太宰治似乎有點微詞。相反地,對美知子而言,她為了太宰治犧牲甚多,希望他不要在乎別人的看法,騰出更多的時間與家人相處。

全站首選:台積電今年衝上3,000元倒成警訊? 蔡明翰解析股價估值:我會站賣方

不幸和悲傷成群而來

太宰治關於疏散甲府時期的生活點滴,寫成了短篇小說〈黎明〉(1946年),這部作品反映出他對於家人的關懷之情。那時運氣不佳,兩個孩子罹患了流行性的結膜炎,尤其女兒的情況嚴重幾近失明狀態,他在小說中形容女兒的眼皮「潰爛得像死魚的眼睛。------這一切全是因我而起的。我喝了太多廉價的劣酒,孩子才會瞎眼的。也許,之前我過著正常的生活,應該就不會造成這種不幸。所謂父母的因果報在孩子身上。這是上天對我的懲罰啊!倘若這孩子一輩子都是瞎眼的話,那麼任何文學的聲譽我全不要了。我要把它全部扔掉,緊緊地守在孩子身旁!」按照太宰治的寫作風格,他通常會避開這種平淡的描寫,但是此時,他不加掩飾地表現出慈父的憂懼。其後,兩個孩子的結膜炎,儘管沒有立即好轉,卻不致於導致雙眼失明。時間過得真快,太宰治疏散到甲府,匆匆過了三個月。到了7月6日,偏遠的甲府方面受到B-29轟炸機投下燃燒彈的攻擊,太宰治一家人暫居的石原家的房舍也遭到了焚毀。根據《回憶太宰治》一書指出,7月27日,他帶著妻兒們在上野車站搭乘火車,前往他的故鄉津輕躲避戰火。彼時,整個日本的城市遭到空襲轟炸,情況極為混亂,他們一家人多次換乘火車,有時候還躺睡在車站冰冷的水泥地板上,歷經了四個晝夜之後,7月31日,才抵達了金木。其後,他以這段多重轉折的旅程為題材,寫成了小說〈旅人〉,可謂是刻骨銘心的苦難之旅。他用寫實主義的筆法描寫在火車裡的各種細節。原本長女的結膜炎即將痊癒,因旅途顛簸而突然惡化讓他擔憂不已;長子自幼發育不佳,因長途列車裡人群混雜又悶熱,一路上哭個不停;而身為主述者的「我」,腳下套著膠底布鞋子,而且蓬頭垢面,妻子穿著燈籠褲,為了給幼兒餵奶敞開胸口,乍看去「一家人宛如乞丐」。有趣的是,正如美知子所言,「每次遇上慌亂而緊迫的狀況,太宰治總有著生龍活虎般的幹勁。」

幻影般飛翔的玉音放送

1945年8月15日正午,太宰治在老家客廳的收音機前,收聽著昭和天皇「玉音放送」,由於收音機有雜訊干擾,起初太宰治沒有聽出內容,後來才知道戰爭正式結束。此時,太宰治顯得嗤之以鼻,這是有其原因的。他在青年時期曾經是熱血的左派份子,基本上是反對戰爭的,尤其討厭蠻橫的軍部對於言論的壓制。在他看來,軍部就是這場毀滅性的戰爭的罪魁禍首,默許和縱容軍部的天皇制也應負起很大的責任。然而,在這一點上,他的情感結構卻顯示出矛盾。在二戰時期,日本軍部嚴密地控制言論自由,所有批評反對戰爭的文章一概不能刊登,作家的自由思想意志受到嚴厲的箝制。然而,從深處講他身為日本國民的一份子,卻不希望日本被美國打敗。因此,他的內在心聲被壓抑著,只有少數好友才能明白他的立場。根據太宰治的朋友堤重久表示,在美日戰爭如火如荼之際,太宰治很少收聽廣播新聞,看報紙只是瀏覽標題,對於每日日本帝國海陸軍取得「戰果輝煌」的報導,也是無關緊要。所以他很少與朋友談起戰事的情況,但有時不小心觸及這個話題,他就怒不可遏地痛罵軍部的高層,東條英機也被他數落得體無完膚,批評他是個有勇無謀的人。不過,在這詭譎的時局下,他卻為日本的命運和多數日本同胞的安危感到憂心。

對太宰治而言,政府宣稱的聖戰思想,終究只是漂亮的政治口號,他不會掉進這種愛國主義的誘惑中。他始終認為,政客配合軍人發動戰爭,目的在於權利鬥爭和奪取利益,除此之外什麼都不是。事實上,太宰治家裡與政治頗有淵源,其父親當選過地方議員,毋寧說,他可能比同時代的作家更了解政治權謀的運作,對於政治與社會有著敏銳的洞察力。往前追溯的話,我們可以發現他曾經參與日本共產黨的小型宣傳活動,這些經歷似乎有助於他的政治觀察。二戰結束以後,太宰治的寫作生活出現了新的生機。他在《河北新報》和《東奧日報》上連載小說《潘多拉的盒子》。這部小說執筆於二戰期間,描寫一個青年以日記記錄與結核病對抗的故事。另一部小說《雲雀之聲》因戰爭期間印刷所遭到空襲燒毀而未能出版,後來他又加以重寫把戰後的情況寫進小說。

頹廢派作家的堅持

必須指出,本名津島修治的太宰治(筆名)老家津島氏是當地的名門望族,因此,他攜妻帶子疏散返回老家落腳,比起糧食匱乏的戰後初期,有時候想小酌一番,還是可行的。他們一家人住在正宅後方的偏房,與長兄家人一起用餐。話說話來,這裡終究是暫居之所,在各方面諸多不便。若說他有什麼幸運的話,那就是他在二戰期間並沒有撰寫迎合政治局勢讚美戰爭的文章,為自己留住清淨的思想空間,在這種情況下,他陸續受到出版社的約稿,訪客增多起來,附近的文學靑年,有時還有來自東京的訪客。質言之,他的文學才華已受到社會肯定,迎來了名利雙利的局面,他終於獲得一種身為家中頂樑柱的自豪感,老家和長兄曾經對他形成的壓力重負,在其成名之後,神奇似的消停不少。也就是說,他們一家避居老家期間,始終有著抬起頭來的自卑,由於這樣的轉變,在這段期間,他無論是主題的選定抑或寫作狀態,不全然都是烏雲籠罩,仍然有愉悅的流向。他的妻子美知子對這段生活的回憶,也許是最有力的佐證。她這樣回憶道:「……我們一家人暫時棲身在夫家的偏房裡,過著簡樸的生活。所幸,二戰結束之後,各家出版社紛紛來約稿,他也很努力寫稿。許多人好意問我:你們寄居在金木(太宰治的老家)期間,想必都很辛苦吧。我說,我們住在金木一年三個月期間,得到太宰治家的資助,生活安定很平穩,完全沒有後顧之憂。事實上,我還是胖著身軀回到東京的。對我而言,太宰治專注投入寫作,讓我心裡踏實。而太宰治對於家庭付出很多,不管是住在三鷹的大雜院期間,在其甲府娘家的房屋毀於戰火暫時寄居朋友家裡的時候,他都遵守著津島家的習慣和生活規律。因此,我們住在金木之際,對此生活方式自然安心自在。就此來看,太宰治真是個不折不扣的津輕人。進一步地說,正因為我有這段生活經歷,因而更加了解太宰治的獨特習性和興趣,對於津輕的風土民情以及對整個津島家族有了解謎般的豁然開朗。」這屬於美知子的親身體會,屬於她寄居金木那段期間的快樂回憶。

回到二戰後,日本作為戰敗國已然傷痕累累,還得面臨以美國為首的佔領軍的支配和改造。1945年12月,GHQ指示日本政府進行農地改革,所有地主階級不得持有大片土地,富甲一方的津島家開始走向沒落。對於曾經信奉激進左翼思想的太宰治而言,他面對這種強行的農地改革,心裡充滿諸多矛盾。一方面,他理性認為這個政策,可以打破階級的劃分,但感性上對其家族成為被改革的對象,仍然有著難以言喻的無奈。或許,我們不得不說,這種令人措手不及的社會改革,或者說強行撕裂原本穩定社會結構的衝擊,從此改變著或催生出新的思想潮流。以坂口安吾、太宰治、織田作之助、石川淳、伊藤整、高見順、田中英光等為代表的無賴派作家,正是以其自身頹廢的踐行,來呈顯戰後日本社會的混沌無序,以及不得不以虛無之姿克服空乏的作為。如果說,把這比喻成一場文學戰爭的話,那麼太宰治的文學生涯絕不是一門大砲,而是由決然毀滅和自卑所交織的焰火,他可能不是用來摧毀敵人的軍事基地,而是用來照亮所有悲傷者的內心圖景。

作者邱振瑞簡介:作家、翻譯家,著有文化評論集《日晷之南:日本文化思想掠影》、《日影之舞:日本現代文學散論》、《我的書鄉神保町》1-10卷(即出);小說集《菩薩有難》、《來信》;詩集《抒情的彼方》、《憂傷似海》、《變奏的開端》等。譯作豐富多姿,譯有三島由紀夫《我青春漫遊的時代》、《太陽與鐵》、松本清張《砂之器》、《半生記》、《戰爭時期日本精神史》、《親美與反美》、《編輯這種病》等等。