《河殤》總撰稿人、作家蘇曉康在《灰飛湮滅一甲子》一文中講述了他當年親身參與一九八九年天安門學生運動時的生動場景:「一九八九年五月的一個夜晚,我站在金水橋的欄杆旁,張望那沸騰廣場上的黑壓壓一片,心裡焦急的只有一件事情:怎麼才能讓這些絶食的學生,和前來助威、呵護的百姓們相信,共產黨是會開槍的?那是已經殺了四、五千萬人之後依然存在的一個難題!」當時,幾乎沒有人相信解放軍會開槍殺人,而蘇曉康深知,共產黨自從掌權以來,每逢與民間有「爭議」出現,通常都要「由子彈來裁決」。這一次,「子彈果真呼嘯而來,木樨地的飲彈者卻是一聲『橡皮子彈』的慘叫——無奈林昭媽媽被逼為女兒遭槍決而支付五分錢子彈費的驚人細節,仍不能驚醒這樣的懵懂。」

更讓人「哀其不幸,怒其不爭」的事實是:正如一九八九年走上街頭上的民眾過早地遺忘了毛時代血雨腥風的殺人歷史,興高采烈地將公開抗議這種「致命的遊戲」當作嘉年華;「六四」屠殺三十年之後,人們不再相信屠殺的真相,包括知識分子在內的許多人翹首以盼共產黨啓動「自改革」。從子虛烏有的「胡溫新政」到背道而馳的「習總變法」,他們寧願自欺欺人、畫餅充饑,時而將「唱紅打黑」的薄熙來當作救苦救難的「真命天子」, 時而甜蜜地沉浸在習近平的「反腐運動」以及與之配套電視連續劇《以人民的名義》的劇情之中,時而將殺人越貨的郭文貴當作摩西式的「民族英雄」,偏偏就是不願接受「共產黨是殺人黨」這個鐡的事實。這不是天真,而是愚昧,愚昧再加上殘忍,就是在中國苟活且長壽的首要秘訣。那些將廣場舞跳到全世界的中國大媽,那些對達賴喇嘛喊打喊殺的中國海外留學生,跟一九八九年開槍殺人的解放軍士兵和文革期間殺死鄰舍的民兵,在精神層面有本質的差別嗎?

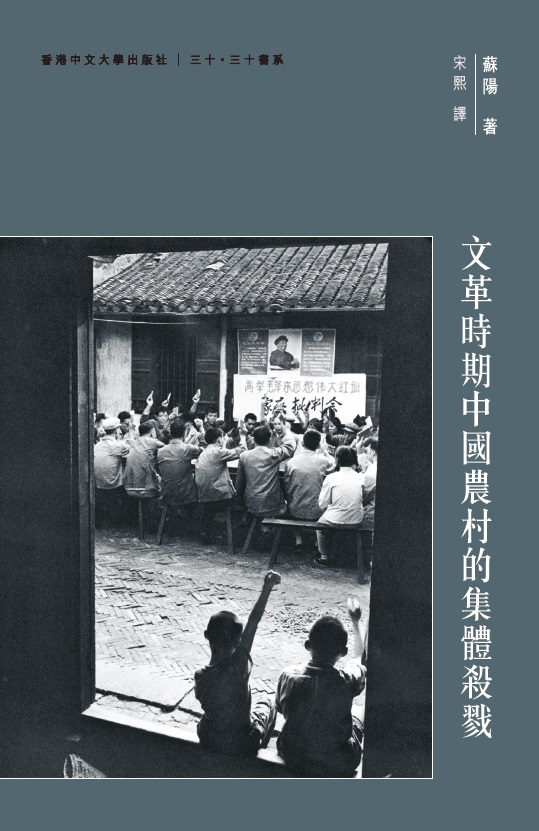

歷史學者蘇陽指出:「都說文革是因為愚昧造成的,如果沒有深入的研究,我們恐怕永遠不會明白愚昧在什麼地方。」他引用古典自由主義思想家和詩人喬治•艾略特的名言進一步說明愚昧之可怕:「常言說知識就是力量,殊不知愚昧也是力量。知識去慢慢建造,愚昧來頃刻毀滅。知識的力量在於真,在於謹慎,在於辨別,在於分開或然和必然;愚昧則是一個亂衝亂撞的瞎眼巨人,玩弄文明的基石於鼓掌,恣意而為,把歡樂之所埋葬於深淵。」那麽,蘇陽的專著《文革期間中國農村的集體殺戮》能不能驚醒夢中人、乃至消除中國如霧霾般厚重的愚昧呢?

在中國,農村是一個被遺忘的角落,農民是一個被忽視的群體。即便文革研究也是如此:此前,大部分研究文革的著作都以城市文革為主,農村和農民的遭遇少人問津;而《文革期間中國農村的集體殺戮》一書將目光轉向農村,作者從浩如煙海的一千五百多本縣誌中尋找蛛絲馬跡,發現集體殺戮是一種普遍性的現象;然後,作者又進入田野,通過對倖存者和當事人的訪談,理解出現這個奇特現象的社會條件。蘇陽的研究探討了文革期間各類人等——授權者、殺人者、旁觀者——以不同方式參集體殺戮背後的深層邏輯,無論在揭示史實還是建構理論方面,都有突出的貢獻,因而榮獲美國社會學會年度最佳著作獎。

「普通人」是如何被煉成殺人兇手的?

一九六八年夏天,在寧江岸邊的一塊空地上,舉行了一場四類分子的批鬥大會,大會很快惡化成對批鬥目標的毆打和殘殺。不久,四十出頭的受害者藍先生奄奄一息地躺倒在一堆死者之中,而兇手們揚長而去。夜幕降臨,路過此處的一群中學生發現藍先生還活着,並低聲懇求要一口水喝。這群中學生當然知道這裡發生了什麽事情,而垂死者的身份肯定是一名「階級敵人」。他們不僅沒有施以援手,反而一起向求救者連續投擲三十多塊石頭,直到將他活活砸死。

作家章成在關於湖南道縣大屠殺的描寫中,提到一個名叫胡茂昌的殺人兇手——他是個半文盲,好吃懶做,脾氣火爆,平時村裡沒有人看得起他。當胡茂昌所在的村成立一個貧下中農最高法庭,並將二十四名四類分子判處死刑時,胡自願參加民兵殺人小隊。當其他志願者在行刑時表現出猶疑時,他從一個民兵手上搶過刀,砍死七個受害者。殺完之後,他還意猶未盡,又返回村中尋找更多目標,跑去一戶地主家中殺死兩個還在蹣跚學步的孩子。除了自認為的「英雄主義」之外,他還獲得五十五元的獎勵,這是一大筆錢,超過他一整年從生產隊獲得的「分紅」。

在文革時期(又不侷限於文革時期)中國農村發生的集體屠殺中,此類令人毛骨悚然的細節數不勝數。正如人們對納粹統治時期「普通人是如何變成屠夫的」之追問,人們會好奇於為何那麼多的「普通人」在一夜之間成為心狠手辣的兇手?儘管蘇陽認為殺人者大都是「普通人」,但他又承認這些人具備三大特徵:首先,他們都與國家有着聯繫,有的是地方幹部、民兵中的精英,有的則是上層的官員。其次,他們的個人履歷證明他們對毛的階級鬥爭理論有着深層的意識形態信仰。第三,雖然缺乏廣泛的證據,但一些殺人者似乎受心理因素困擾,換言之,他們可能患有不同程度的精神疾病。

若以更加寬廣的歷史視野來看,文革期間中國農村的集體殺戮還具有一些鮮明的特性。首先,跟納粹對猶太人的種族屠殺、土耳其對亞美尼亞人的種族屠殺等相比,這是一種階級屠殺。毛政權刻意建構出「階級敵人」群體,比如「四類分子」(地主、富農、反革命、壞分子)、「黑五類」(增加了「右派分子」)。這些人被剝奪基本人權,此前已處於被監督和管制的狀態。文革潮起,他們迅速淪為遭批鬥乃至屠殺的對象。更可怕的是,這種階級身份被固化,且具有「可遺傳性」,很多遭到歧視、迫害和殺戮的人,並非「四類分子」、「黑五類」,而是第二代的子女,甚至第三代的孫子孫女。

其次,毛政權直接參與倡導「戰爭框架」,將和平時期的中國描述成戰爭狀態,以此移除道德和法律的限制。納粹屠殺猶太人和土耳其人屠殺亞美尼亞人大都發生在戰爭期間,而中國農村的集體殺戮則發生在共產黨牢固掌握政權,既無內憂也無外患的時期(台灣的國民黨「反攻大陸」的口號,中共當然知道只是南柯一夢而已)。經過此前十多年的歷次政治運動,所謂「敵對階級」即便真的曾經是「敵對階級」,早已被整肅得服服帖帖、「夾着尾巴做人」,對中共的統治並不具備威脅性和反抗力。中共故意製造出「階級敵人」隨時「反攻倒算」、「亡我之心不死」的危險氛圍,這種虛擬的戰爭狀態爲集體殺戮提供了溫床。

第三,很多殺人行為是出於私人利益上的考量。農村生活的嚴酷性迫使那些稍有能力的青年男女都爭先恐後地加入幹部隊伍。然而,已獲得的職位並不穩固,新的職位更是十分稀缺。人們需要用越來越激進的方式獲取上級的信任和欣賞,殺人即是其中之一。這種模式,如同梁山好漢入夥時的必須遞交「投名狀」。據文革後廣西處理文革「遺留問題」的核查組的統計資料顯示,直接動手和參與殺人的主要是共產黨員,廣西全省有近五萬共產黨員是殺人兇手,其中「有20872人是入黨後殺人的,有9956人是殺人後被吸收入黨的,與殺人有牽連的黨員達17970人」。一九八四年後,廣西共有25000名在文革中有嚴重汙點的黨員被開除黨籍。

國家機器在屠殺中扮演何種角色?

與研究大屠殺常用的「國家政策模型」對應,蘇陽在本書中以「社區模型」分析集體殺戮。首先,他認為集體殺戮是特殊情境中出現的事件,而不是國家政權事先策劃或計劃的結果。其次,他認為國家政府對集體殺戮的影響力是間接的,國家並未直接下達命令,並通過官僚機構來執行政策。第三,他以社區而非國家爲分析單位,因為集體殺戮在全國各省以及每個省的不同縣市呈現各不相同。

蘇陽的「社群模型」固然有一定的理論創意,也能庖丁解牛般地解析若干殺戮現象,但有時不免會矯枉過正。或許是過於「書生意氣」,他用希特勒的暴政對照毛澤東的暴政,誇大了兩者之間的差異,出現了一定程度的誤讀和曲解。比如,納粹通過相當官僚化的系統完成對猶太人的屠殺,它保存了相當完整的資料——自希特勒以下各級官員的命令、報告、檔案等,後來成為納粹的罪證。而毛澤東始終就蔑視和不信任官僚集團,很多時候他並不直接下達殺人命令,只是通過一些含混、曖昧的講話,讓下級去領悟和執行。中共也故意不留下太多文字記錄,即便有歷史檔案也絕不對外開放——蘇陽在請求查閱官方的資料時就屢屢受挫。所以,我們不能因此認為,與如臂使指地控制着納粹德國軍政系統、應對猶太大屠殺負有最終責任的希特勒相比,毛澤東是天馬行空的詩人和哲學家、並不對各次政治運動中的集體殺戮負最大責任。我們更應當相信,雖然希特勒和毛澤東的統治方式略有差別,但他們的暴政在本質上是一樣的。

文革史專家宋永毅在編輯完成36卷、700萬字的《廣西文革機密檔案資料》後,從中發現廣西文革有如下五個特點:第一,在全國所有省市的第一書記或被打倒、或被調任的十年裡,它的自治區第一書記、自治區政府主席、廣西軍區第一政委、號稱「廣西王」的韋國清始終不倒,並得到廣西軍區、各縣武裝部和基幹民兵的極力支持;第二,發生過一場旨在消滅「四類分子」(及其子弟)的遍及全省的大屠殺;第三,出現了相當規模的人吃人、即革命群眾對「階級敵人」剜心剖肝吃肉的風潮;第四,軍隊動用了數個師的兵力,直接策劃、指揮、攻打和殲滅一派群眾組織,由此導致大規模的殺俘虜的現象;第五,作為大屠殺的自然衍生物,對女性的性暴力和性侵犯出現了中國大陸和平時期從來沒有過的集中迸發,殺人奸妻、殺父奸女竟成為相當一段時間內的某些農村地區的社會常態。

蘇陽認為,主導集體殺戮的官員大都是層級很低的基層幹部,不足以說明集體殺戮是國家政策;而宋永毅發現,大屠殺的黑幕絕不僅止於區縣一級的執政者。有絕密文件中確鑿的證據表明:作為廣西第一把手的韋國清直接授意了大屠殺。武鳴縣是韋國清在「四清」運動時蹲點的樣板縣,1968年6月下旬,當地梁同大隊支部書記梁家俊、副支書黃錫基(韋國清蹲點住在他家)、前任支書梁其均等三人到南寧找韋國清請示匯報。當晚9時,梁家俊對韋說:「我們要把那些反對你的,想打倒你的『四二二』反革命牛鬼蛇神統統都幹掉。」韋國清笑眯眯,不正面回答,卻興高采烈和三個幹部暢談到下半夜1點鐘。向韋國清摸清了底的三個幹部回去後馬上策劃屠殺,當晚就殺了54人。在武鳴,梁同大隊是最先動手殺人的。接著,全縣推廣梁同大隊經驗,共殺死、打死、害死2100多人。梁同大隊副支書黃錫基因殺人立功,直升武鳴縣委副書記兼城廂公社書記。因此,宋永毅得出如下結論:文革中廣西等地所謂的無政府狀態,是一種完全由政府所蓄意製造出來的無政府狀態。文革中的屠殺和暴力大都是一種國家機器行為,即政權對公民的直接殺戮。所謂的「暴民政治「只不過是國家機器行為的一種結果和延伸,甚至是為國家機器直接利用的形式而已。宋永毅的觀點比蘇陽的觀點更讓人信服。而且,此類殺戮並不僅僅發生在廣西這樣的偏遠邊疆,也發生在北京大興縣這樣的離中南海只有二、三十公里的「天子腳下」,以中共統治之嚴密,最高當局不可能對此一無所知。

「平庸之惡」與「正義的暴徒」

在諸多集體殺戮的場景當中,除了既不敢怒也不敢言的受害者的家屬之外(很多受害者的家屬很快也淪為受害者),旁觀的民眾幾乎全都是熱情支持者,很少有人認為此種殺人方式「不合法」。中國自古以來就缺乏法治觀念,毛時代更是「無法無天」的巔峰。蘇陽在本書結論部分感嘆說:「半個世紀後的今天,中國還不是一個以法治國的國家。公民還會在司法程序之外受到以國家公權名義施行的拘捕、暴力和裁决。廣大公民一般都不會去質問國家給予的這些罪名是不是可以成立,而是盲目地為國家引導的群眾行為喝彩。如果毛澤東時代的帽子是『地主分子』、『走資派』、『當權派』,當代的『壞人』有了新的名堂——撥亂反正時的『三種人』、嚴打運動中的『流氓』、唱紅打黑裏的『黑』、懲治腐敗裏的『貪官』。此外還有各種各樣的『分子』。每當新的一輪開始,人民欣然支持,沒有要求國家把涉及人身自由的暴力行為納入法律軌道。所以文革的迴響從未在政治和社會生活中消失。」

文革在中國仍然是進行時,而不是過去時。現實生活中的一個典型案例就是:深圳市公安局副局長、新聞發言人申少保在大運會前夕宣佈,在過去的100天裡,共有8萬餘名「治安高危人員」被清出深圳。他就警方對「治安高危人員」的界定解釋說,這幾類人員是指在深圳對社會治安秩序和公共安全有現存或潛在危害的人群。然而,深圳警方並未意識到,將存在潛在危害的公民當罪犯,本來就是一種文革思維。每個公民的基本權利都是平等的,都應得到同等的保護和尊重。如果公權力人為地把公民分為三六九等,強行將一部分人的權利凌駕於另一部分人之上,甚至只是為了一部分人創造更好的環境而無情地傷害另一部分人的人格尊嚴和居住權利,這樣的社會管理就是製造歧視和對立,就是強權者對弱勢者的欺凌。

不僅權力部門赤裸裸地違法,許多民眾甚至某些「民主人士」也沉浸在暴戾之氣當中。漢娜·鄂蘭用「平庸之惡」的概念分析艾希曼之流,蘇陽則在調查文革期間中國農村集體殺戮事件時發現了一個「正義的暴徒」群體——這些暴徒並不認為自己平庸或邪惡,而堅信自己是正義一方。比如,湖南道縣的組織者之一、人民武裝部部長關有志在文革後被捕入獄,他認為自己成了政治鬥爭的替罪羊,而不認為自己有罪,他如此說明自己做殺人決定的直接理由:「文革武鬥時,造反派搶了武裝部的槍,有聽說四類分子要變天(即恢復蔣介石政權的統治),反攻倒算,造紅色政權的反。」

文革仍然控制着大部分中國人的精神世界。爲了崇高的理想或理念肆無忌憚地殺人,這本身就是一種非正義的邏輯。暴徒跟正義之間不可能畫上等號。昔日農村集體殺戮的凶徒,如今「轉世」爲「民主人士」——比如,中國政法大學國際法碩士、在北京從事律師職業近20年、現居加拿大的賴建平在推特上發文說:「當很多人一起行動時,就叫民主革命。革命過程中同樣可以咒罵、欺騙、造謡、傷害、殺死他們。我有權以這些手段對付任何一個或多個或全體壓迫者,怎麼有效、怎麼管用就怎麼來,就這麼簡單。」意思是說,只要他認為自己的目標是正確的,為達目標不擇手段,可以視他人生命為草芥隨意剝奪。這不就是寫作《湖南農民運動調查報告》時的青年毛澤東的翻版嗎?

另一位現居加拿大的維權律師郭國汀也在一則推文中說:「如何制約流氓暴君下屠殺令撲滅憲政民主大革命?凡是今後下令開槍及下令執行暴力鎮壓令的任何人,一律連同他們的家屬子女(未成年兒童可除外)處死刑,且得由任何人隨時就地正法,凡是執行其死刑者皆予重獎。」意思是說,他是掌握了「懲惡揚善令」的武林盟主,可以超越法律和法庭,授予任何人將共產黨政權的官吏及其家屬「就地正法」的權力。

這不就是在廣西的集體殺戮現場扔出石頭的某一個中學生的翻版嗎?他們即便生活在西方民主和法治的環境中、熟練使用網路等新興通訊手段,自以為是民主自由的先鋒,卻對「網路紅衛兵」的身份毫不自知。如果中國相當數量的受過法學教育、從事過律師職業的人士都在公開鼓吹血淋淋的暴力,那麼中國的民主轉型前景讓人悲觀,另一場更加血腥殘暴的文革即將上演。

歷史學者蘇陽《文革期間中國農村的集體殺戮》一書將目光轉向農村,作者從浩如煙海的一千五百多本縣誌中尋找蛛絲馬跡,發現集體殺戮是一種普遍性的現象。 圖:翻攝香港中文大學出版社