作家陳芳明:《福爾摩沙三族記》是一部多元史觀的小說,但又可以當做歷史作品來閱讀。 作者陳耀昌自己則說:《福爾摩沙三族記》或許才是我對母親台灣的最大回報。這本書,如果沒有我的成長背景──出身府城老街、與陳德聚堂的淵源,也夠LKK,還來得及浸潤於台南的古蹟氛圍與寺廟文化;又正好身為醫師,懂得一些DNA及疾病鑑別診斷知識──其他人不見得寫得出來。 陳耀昌醫師這本巨著,之前曾在新頭殼〈開講無疆界〉欄目中刊載,新頭殼這次重新編排以系列推出,以饗讀者。

瑪利婭的心情很好,因為爸爸要帶一家人,包括才滿六個月的小弟弟到熱蘭遮城的長官官邸作客,順便參加評議會。長官維堡是台夫特人。維堡很早就離開台夫特到海外發展,後來當了荷蘭聯合東印度公司在波斯的商館館長,表現很出色,受到公司巴達維亞大總督的賞識,就調派他來福爾摩沙。在幾千里外的異鄉遇到與台夫特淵源深厚的亨布魯克,自然特別高興。上任不久,就宴請了亨家,而且還盛情地邀請亨家在長官官邸過夜。更巧的是,回去後一個月,媽媽安娜就發現有孕了。

亨家還沒有男孩,因此,今年年初小弟弟彼得出生時,亨家四姊妹高興得大叫。亨布魯克則感動得落淚,因為在這種偏遠地區生小孩,真是搏命。來福爾摩沙的荷蘭人,常有人突然發燒幾天就過世了,也有人得了慢性腹瀉,然後漸漸消瘦而死。

托天之幸,亨家的六個人,來到福爾摩沙以後,全家人一直都很健康,甚至還喜獲麟兒,變成七口之家,幾乎是公司人員在福爾摩沙最大的家庭。而小孩現在六個多月了,長得又胖又可愛,全家都視為寶貝。

過去這一年,瑪利婭幫忙媽媽也照顧弟弟,生活過得很充實。烏瑪更是常常送「刺仔雞」來給媽媽吃,說這是化淤血,補筋骨的良藥,媽媽也一直誇獎「刺仔雞」好吃。

烏瑪說其實「刺仔」就是荷蘭人所引進福爾摩沙的。大約五年前,才開始種植在麻豆社內,卻長得出奇的好。以前這裡的居民喜歡麻油雞,有了「刺仔雞」以後,多了一種風味與選擇。

牧師說,刺仔其實就是金合歡,枝幹多刺。荷蘭人本來是引進來當建材的。這裡的海邊以木麻黃居多,木麻黃可以防風,但不適合作建材。西拉雅平原上原生種的大樹種不少,有莿桐、茄冬、榕樹、相思木等,但都不算是好建材,所以想引進金合歡來做為建材,因為許多荷蘭人都表示住竹子屋住怕了,可是後來覺得金合歡也不夠好。

福爾摩沙人則別出心裁,他們採取小枝,先用日光曝曬數週,再加水以及一些其他藥材,用慢火熬燉三、四個小時,再加入烏骨雞。過程耗時,但雞肉鮮美,雞湯香味撲鼻,令人心曠神怡。

牧師夫人喜歡,麻豆社頭人聽了好高興,就叫烏瑪每天都燉好一隻刺仔雞送過來,瑪利婭姊妹們也跟著享了口福。麻豆社的漢人烏嘴鬚也聽到牧師與夫人喜獲麟兒,也送了一隻雞來,香噴噴的湯,還微帶酒味。烏嘴鬚說,這道「麻油雞」是漢人婦女產後必備補品,香味來自苧麻榨出來的麻油。牧師夫人笑說,福爾摩沙婦女好福氣!

亨布魯克一家人坐著牛板車自麻豆要到熱蘭遮城來。牛板車的輪子很大,所以算蠻平穩快速的。自麻豆社到赤崁大約要六、七個小時。這台車是水牛,福爾摩沙本來沒有水牛,只有黃牛。黃牛做為交通工具還算不錯,但這幾年來,荷蘭人決定教導福爾摩沙人種植水稻,黃牛力氣小,又有些怕水,倪但理牧師在巴達維亞住過,覺得那裡的水牛力大,又喜歡在水中打滾,如果要教福爾摩沙人種水稻,水牛要比黃牛的效率好多了。於是向公司無息貸款了一大筆錢,引進了一百隻水牛,送到他管轄的蕭壠社去養殖,也送了在麻豆社的亨布魯克一隻,當做交通工具。從麻豆社到赤崁可以比坐黃牛板車快半個鐘頭到一個鐘頭,特別是在下雨天後,路途比較泥濘的時候。到了赤崁,必須再換乘舢舨船橫渡台江內海,才能到大員與熱蘭遮城。

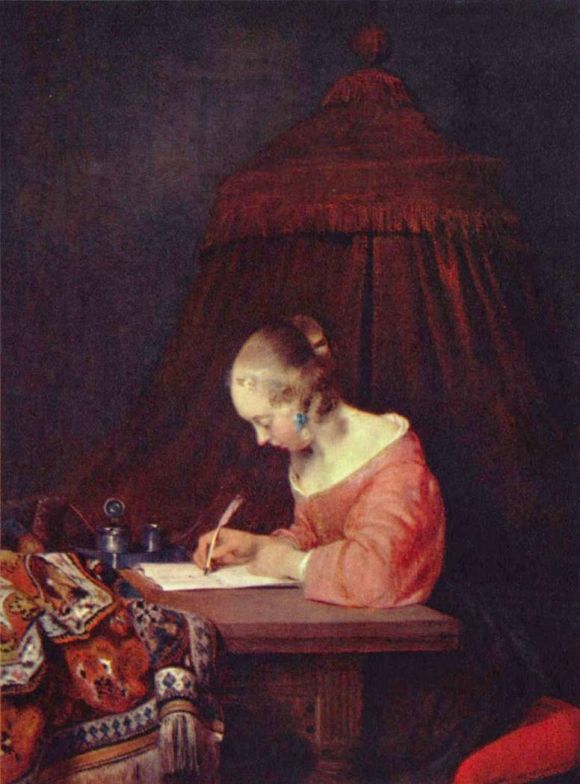

不過今天天氣倒是好得很。瑪利婭心情好還有一個原因,她前幾天又收到楊恩一封信。楊恩在信中告訴她,妹妹阿格莎結婚了,嫁給了一個畫家叫Carel Fabritius,是倫布蘭的弟子,在畫壇已經闖出名氣,瑪利婭看了信很是高興。楊恩也說,他的積蓄最近也大有增加,希望到一六五二年,他就可以存有足夠的錢,搭船到福爾摩沙來迎娶瑪利婭。

瑪利婭這封信已經不知道唸了多少次了。福爾摩沙的未婚歐洲男子很多,白人女子很少,而漂亮的年青女子更少。除了小妹妹還太小,亨布魯克家的三位年輕女士,在福爾摩沙的荷蘭人圈內,豈只大大有名而已。只是亨家在偏遠的麻豆社,而且家教嚴格,亨布魯克又長得一副不苟言笑的樣子,所以一些年輕男子也不敢造次。

牛車往南,先經過一條大河(註一),瑪利婭知道這就是一六二九年麻豆社事件發生之處。過了河以後,是一片沼澤及草地。瑪利婭曾經聽烏瑪說,這一大片地本來都是屬於烏瑪母親梅雍和父親桑布刀所有,西拉雅習俗是母系社會,傳女不傳子,所以就歸烏瑪所有。烏瑪決定和直加弄組織家庭,搬出青年會所後,就要直加弄僱用了一些大明國渡海前來福爾摩沙的漢人,耕作這塊土地。因此,現在大家都把這塊土地兼其附近的公司放租的田地統稱為「直加弄區」了。

瑪利婭觀賞著沿途的風景和遠方鹿群。慢慢她覺得,過了「直加弄區」以後,大明來的漢人就愈來愈多了起來。後來,幾乎都是漢人而看不到福爾摩沙人。這條路,一年半以前也走過的,那時的大明人遠不及現在之多。也因為如此,道路兩旁的景象也就與以前大不相同了。大明國來的漢人顯然是很善於農耕的民族,許多地方,瑪利婭記得過去還是草原與鹿場,現在都變成甘蔗園或水稻田了。不論是甘蔗或水稻,都井然有序排列著,也都長得很好。她看到漢人牽著水牛犁田的樣子,那樣的耕種法,在麻豆社看不到,漢人的耕作法比起福爾摩沙人似乎要進步多了。漢人的身材要比福爾摩沙人瘦小一些,衣著也不太一樣,但他們認真工作的樣子可真感人。豆大的汗粒自臉頰上流了下來,但他們似乎不太在乎,沒有去擦拭。

麻豆社人也種稻,去年亨布魯克有一次到熱蘭遮城,帶了五十斤稻米來分送給荷蘭友人,很受歡迎。可是麻豆社的男人對耕作比較沒有興趣,大部分是婦女在作,方法也很落伍,不懂得用鋤犁,頂多使用鏟子。有一次,瑪利婭看到他們在收成時,稻米是一穗一穗採下來的。男人只有在狩獵時才興致高昂,對農作的興趣顯然不高。

漢人大不同。她看到漢人的田種得更密些,排列更整齊,稻穗更密更金黃,而甘蔗更是長得又高又粗。而且那張臉看起來,很以工作為滿足。瑪利婭忍不住問父親,大明國來的漢人在福爾摩沙是不是快速增加中?

亨布魯克揚了揚眉毛,笑了起來:「瑪利婭,妳的觀察力真不錯。因為大明國現在在戰亂中,北方的韃靼人打敗了大明的皇帝,自稱為「大清國」。大明國的人,稱自己為「漢族」,稱他們來的地方叫「唐山」。東南沿海,主要是福建,漢人為了避亂,就接受公司的招募,來福爾摩沙當勞工。福建漢人不只到福爾摩沙,也到呂宋、巴達維亞、安南以及渤泥等地。有錢的做商人,沒錢的當農人或勞工。到處都有他們的足跡。漢人的歷史與文明,和希臘、羅馬一樣久,是文化很高的民族。」

瑪利婭接著說:「我知道,我們家鄉的台夫特藍就是仿照大明人的青花瓷做的」。

妹妹漢妮卡離開台夫特只有十歲,也湊過來問:「漢人信基督教嗎?」

亨布魯克苦笑著:「漢人沒有基督徒。他們所崇拜的孔子,像柏拉圖那麼早。他們自有他們的文化和宗教系統,他們的宗教,叫做儒教,也叫道教,更正確一些,是儒教與道教的混合。大約六十年前,利瑪竇把天主教傳到中國。但中國的天主教徒,要比日本人少得多,影響力也小,所以不致於像日本一樣,讓政府下了禁止天主教或基督教的命令。至於我們的改革教派,還沒有進入大明國。」

「大明國的土地很大,比一百個荷蘭還大。大明國和福爾摩沙隔著一個海峽,自大員這裡往西,再只要幾十海浬,一天左右的航程,就可以到漁人群島。然後再往西,也是幾十海浬,一天的航程,就是大明國的國際大港的泉州與漳州。我們在荷蘭看到的瓷器、絲綢,都是由那裡運送過去的。公司一直希望能在那裡建立一個商館,但大明國一直不願意。也因為這樣,1624年公司才到福爾摩沙來,不過這幾年因為戰亂的關係,進出口大減,荷蘭和大明國或大清國的貿易有相當程度被荷蘭和日本的貿易取代了」。

瑪利婭又問:「大明國離福爾摩沙那麼近,那為什麼反而是我們荷蘭人先來這裡呢?」

「我也不知道為什麼,也許是因為海流吧。其實大明國的漁人或海盜,比我們荷蘭人早到福爾摩沙。大員北方有些港口,像笨港和魍港,南方也有打狗與堯港等,聽說也常常有漢人漁民或商人的蹤跡,但他們只是季節性停留。一些漢人天主教徒,像Pedro(註二)和大家所熟悉的一官,過去在這個島上也曾發展出一些勢力,但後來回大明國當大官了。後來一官投降了韃靼,但是他的兒子國姓爺Koxinga不肯投降,仍然和大清國的韃靼人在打仗。

「其實,荷蘭人來到福爾摩沙西南的大員以後,西班牙人也不甘示弱,在一六二七年來到福爾摩沙北部的雞籠和淡水,建了聖多明哥城Santo Domingo,也派了軍隊駐守;也有天主教教士來傳教。但在幾年前,杜拉第紐司(Paulus Traudenius)長官派公司的軍隊把西班牙人趕走了,所以現在公司在淡水、雞籠也有商務員,但沒有宣教士。」

「還有北方的日本人,也常常到福爾摩沙來。一六二四年,我們荷蘭人來到大員時,大員已有一百多位日本人在此居住與經商。公司在大員的第二任長官納茲˙紐因特,還曾經被綁架到日本好幾年呢!」

「福爾摩沙的狀況不像巴達維亞那麼單純,不過福爾摩沙人是聰明善良的民族。我們改革教派來了將近二十年,現在已經有上千個福爾摩沙人受洗了,他們是整個亞洲的第一批改革教派教徒呢!」

瑪利婭知道爸爸很以自己的傳教成績自豪,就問:「對了,最近還有巴達維亞還會派新的牧師要來嗎?」金黃色的稻穗,照在陽光下,煞是好看,一陣風吹來,稻子隨風擺盪,有如波浪起伏,還帶著波漾的聲音,甚是好看,瑪利婭看得出神。

突然間,一隻狗追著一隻貓,自路邊的一個曬穀場闖了出來,拉車的牛隻受了驚嚇,往路的另一邊奔馳,結果卻偏離了正路,撞向路的對面。

在眾人的驚呼聲中,曬穀場的三、四名漢人農夫也看到了這一幕,紛紛飛奔過來。

還好亨布魯克家只是受了一點驚嚇,並沒有受傷。牛車陷在泥淖裡,漢人農夫要幫忙拉出來也不難,只是得耽擱一些時間。一位年約五十多歲漢人,穿著甚為整潔好看,還叼著一支煙斗,自屋內走出來迎向亨布魯克。

「對不起,對不起,牧師大人,請到寒舍坐坐,喝喝茶,小歇一下再上路吧!」又補充說:「這裡已經很接近阿姆斯特丹區,離普羅民遮城,已經不太遠了。」漢人顯然自亨布魯克的打扮得知這一行人的身份,而他出口竟是荷語,讓亨布魯克全家大吃一驚。

這漢人滿臉風霜,面相黝黑,體格甚為魁偉,卻又一派風雅,顯然大有來歷。再看,宅院頗大,是ㄇ字型三合院,正面是個曬穀廣場。

一踏入三合院前的廣場,瑪利婭覺得一陣麻油香味撲鼻而來,再一看,旁邊一大片苧麻田。而廣場上,除了曬穀,有幾位漢人童工在絞製麻繩,也有一些漢人婦女坐在台階下編織麻袋,這裡儼然是個苧麻小加工工廠。瑪利婭心想,原來媽媽生小弟弟時,麻油雞所用的麻油就是這裡生產的。進了客廳,客廳內卻早有六、七位漢人,顯然他們在此聚會聊天,看到牧師進來,紛紛起立行禮,有些人還以荷語打招呼。

客廳頗大,等大家在客廳中坐定,僕役奉茶上來,瑪利婭頓覺一陣香味撲鼻而來,再看,熱水中只淡淡飄著幾片青綠的茶葉。亨布魯克家以前在台夫特,偶爾品嚐紅茶,但來到福爾摩沙三年,少有機會品嚐茶葉,不想在這個下午,卻意外地在和人家中喝到如此清香的綠茶。香味自喉嚨直下,整個脾胃都透開來了。

牧師問漢人如何稱呼,並讚美他的荷蘭話說得真好。

漢人豪邁地笑出聲來:「我來到福爾摩沙的時間,可和貴國來這裡一樣長,已有二十七年了。小弟的名字是…」他頓了頓,改用漢人的語言:「郭懷一」。

郭懷一說,他一六二四年二十二歲時自福建泉州的南安來到福爾摩沙,本來是住在北部的笨港,在那裡住了十七年。一六四一年,荷蘭第六任長官杜拉第紐司率荷軍攻打原住民,打到笨港,遇到了郭懷一,發現他居然會說荷蘭語,就邀請他移居大員,並且好意指定鄰近赤崁的阿姆斯特丹區的一大片土地請他開墾。

郭懷一解釋說,他搬到這兒之後,就帶領著一些漢人弟兄在此種苧麻,製造麻繩、麻袋、搾麻油,所以漢人稱這一帶為「油車行」。油車行往西,就是台江內海沿岸,也有漢人在那兒曬鹽,所以叫「鹽行」。這一帶,有荷蘭公司的田園贌放給漢人種甘蔗,荷蘭人稱為「阿姆斯特丹區」,也有一部分屬於「普特曼區」,因以前的普特曼長官而得名。漢人則稱此地區為洲子尾,包括油車行、鹽行等。這一帶聚集了許多漢人,而郭懷一就是此地漢人的首領,也可以說是漢人村莊的村長。

「失敬,失敬。」亨布魯克更驚奇了:「所以村長來福爾摩沙以前就已經會荷蘭話了!」

郭懷一面露謙虛之色,不好意思地揮揮手,「其實那時我的荷蘭話比現在差太多了,因為我之前曾經在『一官』的船隊當過水手,到過長崎,也到過巴達維亞和馬尼拉。如同一些一官手下的水手,日本話、荷蘭話、西班牙話都會說上幾句。」

又說:「牧師大人,其實我曾是天主教徒,有個教名叫Fayet。」

「杜拉第紐司長官要我移居大員,還有一個原因,因為我在日本時,和東印度公司駐長崎館長史必克(Jacques Specx)有些交情。」這麼一說,亨布魯克恍然大悟了。

亨布魯克知道「一官」鄭芝龍,也知道一些荷蘭與「一官」之間的往事。杜拉第紐司和鄭芝龍不但認識,而且交鋒過。杜拉第紐司在一六二八年即來到大員,學會了漢人的語言。後來他派駐廈門時,領教了鄭芝龍手腕的厲害。荷人本來要和大明國直接貿易的期待,被鄭芝龍給破滅了。

也因為如此,一六三三年,荷蘭長官樸特曼(Hans Putmans)率領艦隊在料羅灣,荷蘭人稱為Erasmus灣(註三),和鄭芝龍的艦隊打了一仗,結果荷軍大敗,從此,荷蘭軍隊聽到「一官」的名號,就先心寒。VOC的艦隊對葡萄牙、西班牙,甚至英國,都無所懼,但就是怕一官。

作為牧師,亨布魯克是可以參與政務會議的,他深深了解荷蘭長官們對鄭芝龍的忌憚。他想,難怪杜拉第紐司名為邀請郭懷一遷來大員,實則強迫。否則,郭懷一留在笨港,哪一天鄭芝龍艦隊突然集結到笨港,自陸路進攻過來,荷蘭人根本無法保得住福爾摩沙。再加上史必克在當完荷蘭長崎館長後,轉任巴達維亞總督,舉足輕重,杜拉第紐司當然更要掌握郭懷一這條人脈,不能讓他跑了。

亨布魯克也大略知道,雖然鄭芝龍在一六四六年投降了韃靼人,但鄭家艦隊並沒有散掉,鄭家的海商生意也繼續進行。鄭芝龍的兒子鄭成功,人稱國姓爺的,仍然率領著鄭芝龍的舊部,對抗韃靼出身的大清皇帝。鄭成功也繼續壟斷著各國與大明國之間對外貿易。韃靼人是內陸民族,碰到海洋根本完全沒輒,因此,鄭成功的艦隊既是商船又是戰艦。鄭成功靠此,以商養軍,他的部下,則是又商又軍,縱橫海上。各國的商船,莫不唯命是從,向鄭家繳稅。

瑪利婭姐妹算是第一次走進漢人的房舍,對三合院式的架構及屋內的擺設充滿好奇新。這屋子的寬敞讓姐妹們羨慕不已,而屋內的桌椅、擺設、主人所捧出來的茶具,也讓她們大為讚賞,甚至羨慕起來。茶很香,點心也很可口。郭懷一說,這叫月餅,也就是月亮的節日時拜拜用的。中秋節是漢人的大節日,才過去二、三天。姐妹們更好奇的是,招待她們的客廳,同時也擺著神明的雕像。郭懷一說,那叫做「關帝爺」,而另一邊,則是祖先的牌位。瑪利婭想,漢人就在家中祈禱,不必上禮拜堂,真是方便。

亨布魯克牧師和郭懷一似乎很有話談。原來郭懷一說,他知道來到福爾摩沙的荷蘭教士,都心懷慈悲,奉獻他鄉,不論對福爾摩沙人或對漢人都很好,很公平,他非常佩服,非常尊敬教士們。「如果是那些軍官或商務員,我才不讓他們進來喝茶呢!」談到教士,原來郭懷一認得的教士還不少,包括甘治士及尤羅伯。當杜拉第紐司遇到郭懷一之時,尤羅伯也正好隨行。甘治士和尤羅伯在福爾摩沙十多年,郭懷一對他們充滿敬意。他也知道倪但理,因為倪但理的轄區新港社離這裡甚近。郭懷一等於是福爾摩沙的漢人農民頭頭,耳聽八方。他對倪但理似乎也相當有好感。

說到尤羅伯,讓兩人的距離又拉近了一些。這時五、六名漢人從客廳門口走過,先探了探頭,突然一付吃驚,趕緊避開的樣子。瑪利婭也注意到這幾個漢人前額的頭髮很短,腦後的頭髮則幾乎都一樣長,一看就知道是不久之前才剪了辮子,想是才自大明國來的偷渡客。這些人如果沒有繳人頭稅,依荷蘭人的法律,一定重罰,而且捉到偷渡客的荷蘭人可以得到百分之三十稅額做為獎勵。

郭懷一突然正色說:「牧師大人,那我就向您發發牢騷吧。您們荷蘭牧師對我們是沒話說,但是,公司的其他人員對我們漢人真是太苛刻了!」

「我們都說荷蘭公司課稅名堂真多!人要人頭稅,要耕作要贌稅,收成要十一稅。徵稅也就罷了,還要加稅!」

「過去漢人婦女來台,不用人頭稅。這兩年,因戰亂逃難來此的漢人大增,卻要婦女也繳人頭稅。那些逃難的漢人都已經一窮二白了,哪有能力繳稅?於是公司就要抓逃稅。」

「荷蘭士兵編成六人一組,追查無照新移民,還挨家挨戶進入民宅,粗暴搜索,有時揩油帶走貴重物品,有時騷擾良家婦女。而抓到無照漢人婦女就送到大員的『查某間』,供你們荷蘭人淫樂,這樣叫我們漢人怎麼活的下去!」

「漢人逃到這裡,可是冒著生命危險的。所謂『十去,六死,三留,一回頭』。橫越黑水溝的,十個死六個,來到福爾摩沙的只有四個;四個之中,有一個後悔回頭了,只有三個留下來,但老實說,這三個,也快活不下去了!」

「比起我剛到赤崁的日子,那時荷蘭對漢人,還算不錯。當年我還說過荷蘭萬歲的,現在可變成萬萬稅了!」郭懷一顯然氣頭來了,一開口就滔滔不絕。

一席話說得全屋氣氛丕變。亨布魯克嘆了一口氣,郭懷一反而不好意思起來,作揖道:「對不起,老漢無禮,唐突了客人了。又不是您們牧師大人的錯。」

牧師回禮:「很抱歉大家日子過得艱難,可能公司也有公司的難處吧,我這去了解一下。」

亨布魯克一家重新上了牛車。離開郭懷一的村子之後,不久,有一條小溪(註四)。過了這條溪之後,就看到不少漂亮莊園,聽說是屬於高階荷蘭人及富裕漢人所有。有一所「瑯嶠別莊」,特別寬敞秀麗,則是長官的別墅(註五)。過了別墅區後約一小時出頭,就進入赤崁。

赤崁以普羅民遮城為中心,市集都集中在城門口的赤崁街,民宅則集中在兩條十字大街。牛車沿著大街,很快到了渡口「大井頭」一帶(註六)。

他們在此下車。全家搭上一條舢舨,橫渡台江內海。幾個船伕都是漢人打扮,但衣服卻已老舊而且打了許多補釘。船伕划得賣力,約一小時,就到了大員。春天的夕陽照著平靜海面,鱗光閃閃。岸邊一片綠油油,不像荷蘭海邊是水泥堤防。微風清拂,瑪利婭覺得無比愜意。

卻聽到亨布魯克長嘆一聲,以滿懷感慨的口氣告訴兒女們,台江內海讓荷蘭人很頭痛,說深不深,說淺不淺,大船容易擱淺,小船遇風容易翻覆。第一任荷蘭在福爾摩沙的長官宋克,來島上不到一年,就因舢舨在台江內海中翻覆而命喪異鄉。荷蘭人為他在熱蘭遮城城邊立了一個紀念碑。顯然亨布魯克正在緬懷宋克的壯志未酬。

從船上望過去,紀念碑正仳鄰著熱蘭遮城腳下。上岸到了大員,大員的市街比去年更熱鬧了,房子也擴充多了將近一倍。「大明人來得可真多呢!」牧師喃喃自語。

註一:現在則稱為將軍溪。這裡的「將軍」是指施琅。

註二:就是顏思齊的教名。

註三:Erasmus伊拉斯謨(1466~1536),荷蘭文藝復興時期人文主義者與神學家。

註四:就是今永康、台南市交界的柴頭港溪。

註五:當時的長官別墅,後來鄭經的「北園別館」,現在的開元寺。

註六:今民權路近西門路一帶。