2016年9月27日,中共中央政治局就20國集團領導人峰會和全球治理體系變革進行第35次集體學習。所謂「集體學習」的模式,始於江澤民時代。在專制體制之下,每個精心挑選的講員都是善於揣摩上意的御用學者,他們所講的內容都是政治局成員們肯定會喜歡的「垃圾食品」。最搞笑的是,每次「集體學習」,「一號首長」都會率先發表「重要講話」,這些重要講話會被媒體報導和被全黨學習,而講員反倒成了陪襯紅花的綠葉。

這一次也不例外。習近平是會議的「主持」者,他首先發表了一番洋洋灑灑的談話,將中國在峰會中的作用用「3個最」和「6個首次」概括出來。這一次峰會的榮光,早已蓋過了胡錦濤時代的奧運會和江澤民時代的香港回歸大典,不一定絕後,也算是空前。即便與毛主席紀念堂中的那具僵屍對話,習近平也有充分的信心對他說,「數風流人物,還看今朝」。

所謂的「3個最」是:習近平在講話中強調,杭州峰會「是近年來我國主辦的級別最高、規模最大、影響最深的國際峰會」。中國運用議題和議程設置主動權,「打造亮點,突出特色,開出氣勢,形成聲勢,引導峰會形成一系列具有開創性、引領性、機制性的成果」。

所謂的「6個首次」是:習近平指出,「我們首次全面闡釋我國的全球經濟治理觀,首次把創新作為核心成果,首次把發展議題置於全球宏觀政策協調的突出位置,首次形成全球多邊投資規則框架,首次發布氣候變化問題主席聲明,首次把綠色金融列入20國集團議程,在20國集團發展史上留下了深刻的中國印記。」

這些言論,怎麼看都是大躍進時代的風格,誇飾、宏大卻空洞、虛幻。以習近平的年齡而論,他剛開始記事的時候,正是大躍進如火如荼之際。他的精神結構和語言風格,不脫大躍進和文革的烙印。

中國的經濟模式能向全球推廣嗎?

習近平宣稱,中國在峰會上「實現了為世界經濟指明方向、為全球增長提供動力、為國際合作築牢根基的總體目標」。似乎中國是全球經濟發展狀況最好的國家,是世界的「大救星」。好大喜功、自以為是,無過於此。

習近平的這番「大話」,說白了就是一句話:中國的經濟模式可以向全球推廣。這句話若是在江澤民時代後期和胡錦濤時代前期說出來,在國際上倒是確實會有很多「熊貓擁抱者」信以為真、引以為至理名言,因為那時中國的經濟還在蒸蒸日上、烈火燒油般地上升、發展。但是,這句話放在2016年講出來,卻已經是刻舟求劍、時過境遷,不僅沒有人會相信,而且成了一個天大的笑話。習近平以一種一本正經的方式講出他的心裡話,卻沒有想到,他的心裡話會被全世界當作笑話來看待。一個人,沒有自知之明到怎樣的程度,才會上演一幕「皇帝的新裝」般的活報劇呢?

習近平身邊有不少經濟方面的智囊,比如有過留美經歷的劉鶴。然而,這些人能對習近平發揮怎樣的正面影響,如今卻一點都看不出來。弱智者只會用比他更弱智的人。所以,即便是稍微聰明一點的人,也要裝得比領袖更加弱智,這樣才可能在深不可測的中南海裡混下去,這是中共人才選拔中的潛規則之一。而那些真正敢說真話和實話的學者,只能去國流亡。比如,對中國經濟的癥結看得透徹肺腑的經濟學家何清漣,她開出的診斷書,習近平敢看一眼嗎?

何清漣在《國人應該知道的當前嚴峻經濟形勢》一文中,指出中國當前經濟面臨的六大困居。第一大困局是:世界工廠地位衰落,產業結構調整極難。世界市場飽和,其他發展中國家進入低端製造業,中國產能過剩,房地產綁架GDP,刺破泡沫意味著GDP大跌,誰也沒有勇氣。

第二大困局是:龐大的失業大軍。中國勞動力數量龐大,市場卻飽和,同時大量機器人進入各行各業,對勞動力的總體需求下降。

第三大困局是:資源危機嚴重,對外高度依賴。中國的環境污染是立體化的,即水(江河湖海)、陸(土地)、空(空氣)全面嚴重污染。中國經濟發展面臨嚴峻的資源約束,無論是作為生產資料的各種礦產,還是作為生活資料的糧食,都對外依賴嚴重。

第四大困局是:地方政府深陷債務泥潭。地方政府上報的20萬億債務,部分由中央政府埋單,部分由市場承擔,剩餘部分由地方政府承擔。由於地方政府除土地之外,沒找到新的生財之道,這個巨大的債務泥潭,令中央政府頭疼。

第五大困局是:金融危機。導致金融危機的因素除了債務危機之外,還有正在升高的壞帳率,以及超發貨幣形成的巨大流動性過剩。

第六大困局:分配嚴重不公,貧富差距過大。近20多年來,中國權貴資本掠奪公共財與民財幾乎到了肆無忌憚的程度,造成貧富差距十分懸殊、財富過度集中的不平等狀況。中國的低收入階層,也就是窮人,幾乎占人口的60%左右,一個窮人太多的社會,一個沒有上升通道的社會,是一個不可持久的社會。

由此可見,中國的經濟已經是「泥菩薩過江,自身難保」,哪裡還有能力「金針度人」?這種不可持續發展的、自我毀滅式的路徑,又有哪個國家願意一心一意地效仿呢?

先經濟後政治的中國版「世界共榮圈」

習近平的野心不僅僅在於推廣中國的經濟發展模式,更重要的是要隨之推廣中國的政治模式,進而取代美國成為唯一的世界霸主。習近平的真實心思隱藏在這句話當中:「全球治理格局取決於國際力量對比,全球治理體系變革源於國際力量對比變化。我們要堅持以經濟發展為中心,集中力量辦好自己的事情,不斷增強我們在國際上說話辦事的實力。」換言之,他認為美國已不可遏止地走向衰落,「吾可取而代之」的時刻來臨了。

美國並沒有嚴重衰落乃至一蹶不振,國際力量沒有發生習近平自以為的那種劇烈變化。歐巴馬執政8年,錯誤的內政和外交政策確實讓美國「傷筋動骨」,但還不至於傷及美國的大腦和心臟。就軟實力而言,「北京共識」無法取代「華盛頓共識」。全球第一流的人才仍然選擇移居美國,而極少移居中國;美國在網絡及國防等尖科技端領域仍然遙遙領先世界各國,中國接受並使用美國在這些領域的成果和規則;美國在頁岩油開採取得重大技術突破,數年之後美國將取代沙烏地阿拉伯成為全球最大的石油輸出國,而中國長期將是世界上最大的能源輸入國。僅以上面幾個目標而論,習近平以為中國可以在他的領導下挑戰美國,簡直是自不量力。

台灣學者曾昭明在《中國的「帝國慾望」》一文中,如此分析習近平政權的外交大戰略:美國必須接受中國「恩賜」的 G2 關係構想,必須尊重東亞乃是中國的「勢力範圍」,退出西太平洋;如果美國不願意,中國將會繼續以「實際行動」,逼迫美國接受華夏版本的「大東亞共榮圈」。我基本同意這一看法。不過,習近平版本的「大東亞共榮圈」更可擴展至唯中國馬首是瞻的「世界共榮圈」。習近平不會滿足於只是在東亞稱霸,他在南海和東海不停「折騰」的同時,也以「一帶一路」的口號讓中國的勢力深入中亞——習近平既希望與俄國結盟以對抗西方,卻又不惜觸犯俄國在中亞的利益,普亭會被他利用嗎?而在亞洲之外的其他地方,非洲逐漸成為中國的「新殖民大陸」,甚至連作為美國「後院」的若干南美國家也被籠罩在中華帝國的陰影之下,這不是「世界共榮圈」又是什麽呢?

中國從來就不熱愛和平,在實力具備的時候,從未停止過對外擴張的步伐。即便在受到西方列強打擊的清末,北京仍然派遣左宗棠出兵西征,屠殺西北少數民族的反抗,開拓廣袤的「新疆」。而中共政權建立之後,從不掩飾在世界舞臺上「亮肌肉」的習性。美國學者譚若思在《一中帝國大夢》一書中指出,中共建政之後的外交經歷了四個階段:第一階段是強悍反帝(50年代),第二階段是好鬥孤立(60年代),第三階段是遠交近攻(70年代),第四階段是追求富強、韜光養晦(鄧小平時代)。而從胡錦濤時代後期到習近平執政以來,中國外交則進入中美爭霸、主宰世界的新一階段。中國能如願以償嗎?

習近平將重蹈當年日本軍國主義的覆轍

習近平的帝國新夢,當年日本的軍國主義者們早已做過。

1938年11月1日,在軍部控制下的日本內閣提出「東亞新秩序」的概念。在日本軍國主義者眼中,一戰之後所形成的凡爾賽—華盛頓體系,雖然美其名曰「威爾遜式的世界主義及民族解放」,其實是以歐美爲主體,重新分配世界利益,也就是犧牲其他民族以成全歐美民族的體制。在這種體制下,日本民族也遭受歧視和犧牲,並沒有享受到一戰之後世界五大強國之一的地位及尊重。所以,日本必須突破華盛頓會議的控制和限制,顛覆諸如海軍軍力比例等原則。

當時,日本煞有介事地宣稱,「東亞新秩序」是為了幫助亞洲各國從白人殘暴的殖民統治中解放出來。但是,被解放之後的亞洲各國,能與作為解放者的日本平起平坐嗎?當然不能,「東亞新秩序」乃是依照神武天皇「八紘一宇」的理念安排,尊卑等級、井井有條:在「大東亞共榮圈」中,日本高居其上,先歸順的滿洲國和中國居其次,然後才是東南亞各國。

跟中國作戰,日本無須付出傾國之力;挑戰英美世界,日本則不可能全身而退。日本歷史學半藤一利在《昭和史》中評論說,自以為是世界強國的日本「自我陶醉、驕傲自大,仿佛要把全世界都當作對手般開始發動戰爭」。而戰爭的結果正如戰后的首相吉田茂在《激盪百年史》中所說,日本失去了戰前領土的一半,在戰爭中死去兩百多萬人,很多城市在盟軍的空襲中被夷為平地。這是一場輸光的賭局。

如今,習近平又坐在同一張賭桌旁邊。習近平跟中共歷屆領導人一樣,喋喋不休地譴責日本軍國主義當年在中國犯下的罪孽,要求日本政府道歉再道歉。他以為,以此煽動中國民間的反日情緒,就能轉移民眾的注意力,讓自己的統治更加穩定。他卻不知道,對那場戰爭最好的反省,是昔日的受害者不要在今天變成加害者。譚若思一針見血地指出,在今天的中國,中共高高在上、苦大仇深、擔驚受怕的世界觀已經灌輸給相當一部分民眾。經過長期的洗腦教育,民眾當獨裁者爲父母,視西方爲“亡我之心不死”的帝國主義,將亞洲當作自己的後院。當中國人唯一的宗教是「中國」本身的時候,中國就難以順利地從帝國轉型爲現代民族國家。

習近平的中國夢就是帝國夢。他今天所做的一切,不正是他所嚴詞譴責的日本軍國主義份子當年所做的一切嗎?躊躇滿志的習近平不知道,他自己就是下一具將被抬走的屍體,那幾個剛抬走上一具屍體的人,已經站在他的跟前。

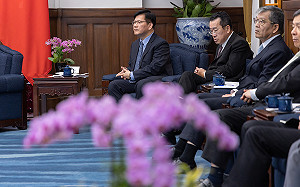

(圖:達志影像/美聯社資料照片)

作者:余杰(中國旅美獨立作家)