「你可不可以把手拿下來?」19年前因為觸電截肢的工傷攝影者張榮隆說,受傷後不久,有一次受訪時,記者要求取下義肢拍照,當時心裡很不舒服,但仍然照做了,卻怎麼也沒想到,後來竟成了攝影者,遇到同樣是截肢的工傷者時,下意識地「逼」對方將義肢取下來拍照,他恍然驚覺後自問:「這是什麼道理?」

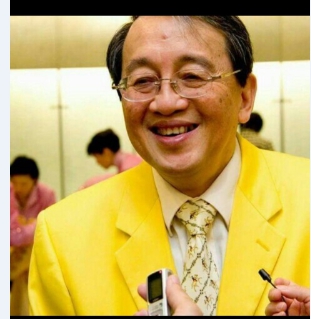

在9月1日記者節由媒體工作者發起的「全國傳播媒體產業工會」記者會中,工傷攝影者張榮隆替右腳和右手裝上義肢,跨上機車直奔現場拍攝,他拍過關廠工人抗爭、華航空服員罷工等社運抗議場合,連媒體記者爭取勞動權,他總是默默地用左手指頭按下快門,記錄每個片段,卻不隸屬於任何一個組織或團體。

「29歲那一年,我因爬電桿接外線的觸電意外,右手手肘及膝下都被截掉了。」張隆榮說,受傷後變成宅男,窩在家中2年足不出戶,有1年參加工傷協會的記者會時,意外被媒體拍到,高中同學看到電視後打電話聯絡上,得知他因截肢而意志消沉後,就相約一起開車外出,撿拾寶特瓶做資源回收。

拾荒甩陰霾 觀景窗後窺人生

張榮隆表示,受傷之後失去工作機會和動力,與同學相偕開車遊走大街小巷,四處撿拾寶特瓶和資源回收物,每天看人也被路人看,心情逐漸開朗後,同學建議他去買相機,居然因此讓他找到「躲在觀景窗之後」的存在感,因為長期拍攝工傷者、外籍勞工等活動,誤打誤撞地踏進社會運動的圈子。

「曾拍攝過工殤者紀錄的資深攝影記者何經泰曾鼓勵我,要更直接、深入的拍工殤者的照片。」張榮隆說,前輩的這句話讓他印象深刻,讓他經常思考身為一個攝影者,不只是因為自己的喜好,或是為了拍下一張經典傳世的作品而拍照,而是捕捉被記錄者的身影後,想透過影像傳達出什麼意念?

「當你習慣拿著鏡頭對別人之後,能否把鏡頭轉過來面對自己,直視自己的懦弱、不堪,那個最真實的自己。」張榮隆說,受傷迄今10多年來,曾拍下許多工傷者勞動身影與各種社運抗爭畫面,最喜歡抓拍有張力畫面的攝影者,卻無法掌握自己的感情世界。

「我透過網路認識一個大陸女孩,9年前結婚,半年後就離婚,今年第2次結婚,6個月又分手了。」張榮隆顯得有些尷尬地說:「我很佩服前妻,她家境不錯,卻有勇氣跨海來台,嫁給少腳缺手的男人。」和同一名女子的2次婚姻,讓他看見心中對經濟不安全的恐懼感,也缺乏被愛的勇氣,甚至因此不敢再碰觸內心對愛情的深切渴望,想到腦袋空虛時,就抽根菸解悶。

後腦勺入鏡 反轉鏡頭看自己

特別的是,非攝影學院出身的工傷者張榮隆,近2年來受邀擔任精神障礙者的攝影老師,對他而言,用左手拍照已不成難事,接下此工作不僅可以增加一些微薄收入,而且具有挑戰性。面對精障學生時,他不講解光圈,也不說明快門,反而是建議學生們先認識自己、看到自己,從自身出發,先構思想拍出什麼樣的照片,再慢慢集合成一個故事。

「拿起相機之後,我開始反觀自己與他人的生命,也重新發現自己以及他人存在的價值。」張榮隆說,精障學員有著獨特的心靈「視」界,有一天,他翻閱著一張張後腦杓的照片,赫然驚覺自己的腦袋瓜也入鏡了,他好奇地反問學生:「你為什麼只拍後腦勺?」聽到的回答竟是:「因為我跟別人說話時,會有些恐懼,拍後腦勺讓我比較有安全感。」精障學生透過照片與老師「對話」,也釋放心中的焦慮。

另一組讓張榮隆印象深刻的作品是,一位精障學員在精神恍惚時,晚上拍攝一台幽暗晃動的冰箱,以及一台開了又關、影像模糊的電視機。「對正統學院出身的攝影老師而言,這些作品都是『不及格』的;但在我眼中,精障學者的每1張影像都有獨特的生命意義,此時他們反而成了我的老師,帶領我認識不同的生命風景」。

訪談最後,記者詢問張榮隆,失去手腳之後,支撐他前進的動力為何?張榮隆用手指搔抓著不到2公分的小平頭說道:「我想感謝19年前受傷住院時,經常到醫院探望我的藥廠大老闆和太太,他們夫妻告訴我:『現在經歷的這些苦,是為了日後幫助更多同樣遭遇的人』,這些年來,一直想起這句話,有了存在感與活著的勇氣」。

工傷攝影工作者張榮隆1日出席全國傳播媒體產業工會籌設記者會,捕捉新聞工作者爭取合理勞動權的身影。 圖:周富美/攝