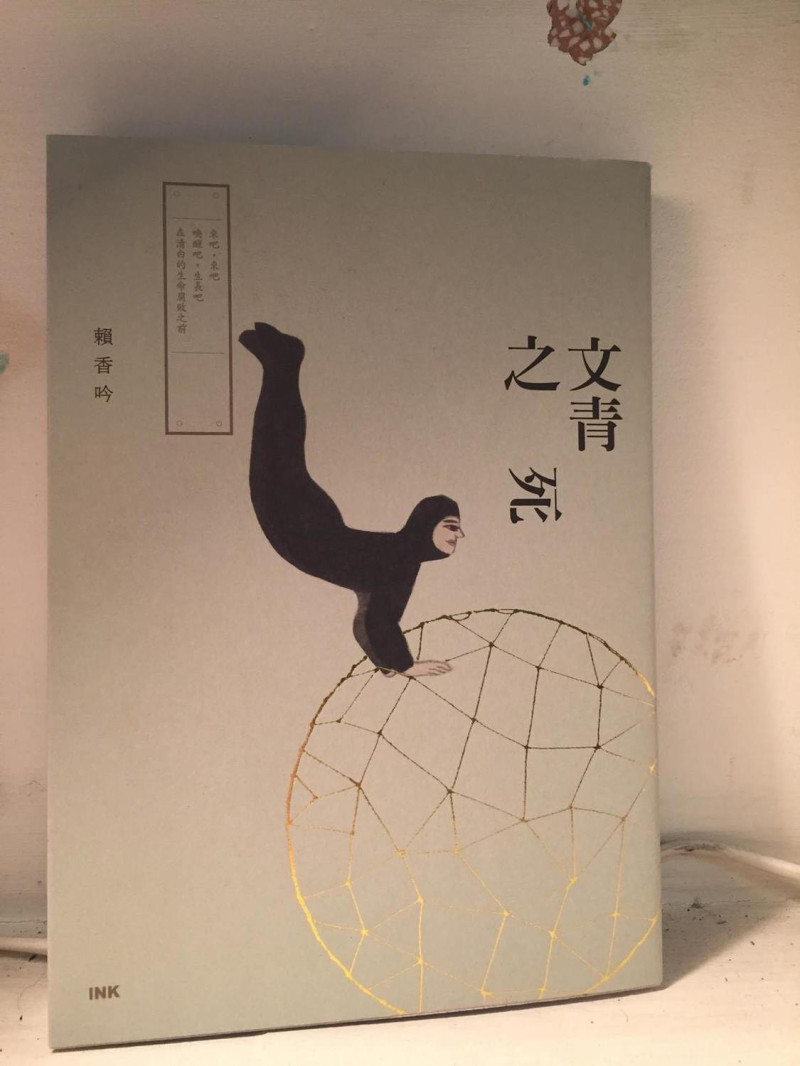

《文青之死》是賴香吟睽違16年的短篇小說集,收錄9則短篇,到北京的5天旅行,帶了一起隨行,因為是短篇小說,適合在旅行空檔間閱讀,只是沒想到,《文青之死》的閱讀經驗,讓我不斷思念台灣的生活,那是創作的自由感,和人生情感的覺察,每次讀完都不禁流下眼淚。賴香吟開啟了生命的感知,小說裡的主角都失去生活的某些能力,可能是熱情、勇氣或是叛逆,這些失落沉重嵌入了這5天的步行生活,讓我放大知覺,感受他鄉,還有自我的存在。

〈文青之死〉和〈小原〉@西海

中國電影資料館固定每晚放映藝術電影,是北京少有的藝術電影院,5點買票,7點開演,2個小時的空檔,無意間走到西海。西海是北京城湖群最北端,不同於後海和前海擠滿觀光客,中南海是中國的政治中心,西海偶有老者下棋唱曲、年輕人釣魚或約會,我坐在西海旁的石椅上,從小說集的最後兩篇〈小原〉和〈文青之死〉讀起。

〈小原〉以經營名片印刷的中年男子為主角,小原是他的外遇情人,故事以他們的分手開端,男子和妻子婚事不順、半夜難眠,他隨手抽客人的名片,撥打上面的電話,如同電影《恐怖份子》的情節上演,他窺聽阿中的女人自白告解、年輕女生的怒罵害怕,電話就像色情錄影帶一樣,滿足他的猥褻和空虛。是的,就是空虛,小原填補中年的空虛、惡作劇電話也有同樣功能,早晨開門做生意,等著客人印名片,然後夜晚關門與妻子無語,男子的生活日復一日,在名片行裡晃度他的中年,不管是否與小原復合,他的生活都一片慘淡狼藉。賴香吟以短短10頁的短篇,直指現代生活的危機,沒人能擺脫或昇華,慾望在現實的壓擠下,只能惆悵以對。

「我就是愛得太多以至於使我感到他媽的憂傷」─Kurt Cobain

〈文青之死〉是小說集的最後一篇故事,以20年的時間軸,寫女子和好友吉兒的生命過場,她們在台南的公務機關約聘上班,都喜歡Elliott Smith,從剛進入社會的不適應,進入婚姻、懷孕生子、已然步入中年,青春的叛逆在現實的碾磨下,女子總試圖在碎片裡留下「我們還活著」的痕跡,〈文青之死〉是文藝青年的後青春回憶錄。

「憑著感覺,我們升級了服務業,做了文創,無上限點開虛擬世界;強調感覺,文青成為一種流行:窮得只剩下感覺,小清新、小確幸變成嘲笑人的髒字。」

世界轉動得很快,20年眨眼即過,商業體系是巨大挨餓的獸,不停吞沒任何獨特的知覺,文青在這個年代,變成流行也是種嘲諷,女子和吉兒自然也被吞噬其中,女子說:「人生是一個爛詞,就像旅行前不想收拾,拖到最後,囫圇吞棗把所有東西硬塞進行李箱」。吉兒被破敗的婚姻折磨、女子即使偏激仍無力對抗現實,復古成了流行、Robin Williams死去了才成為大家談論的話題,文青本有獨特先知的感覺,但在這個時代,頂多成為商品架上的過期品。

20年是一本不滿與妥協的流水帳,她們把感覺藏在血液裡,任體內流動,然後與現實妥協下去,繼續煎熬,〈文青之死〉展示了一場集體死亡的現場。就像後海旁的南鑼鼓大街,是北京城內保留最完整的胡同區域,煙管、扇子、旗袍都是時興的文創商品,老房子裡賣著新商品,老北京的生活情調是外國觀光客的消費對象,我在西海遙望後海酒吧街即將燈火點燃,〈文青之死〉的集體死亡每天每夜在世界各處上演,我們都在其中,文青也質疑自己的存在,只能在清白的生命腐敗之前,繼續前行。

「死去的人往往是走得太前面了。他們站在未來看著我們,朝我們說:來吧,來吧。……我得快一點,在清白的生命腐敗之前……來吧,來吧…….來了,我們來了。」

〈日正當中〉和〈遷徙〉@三味書屋

三味書屋在北京的復興門內大街,四周是巨大建築籠罩的金融中心,沒走幾步路就會遇到實槍荷彈的軍警巡邏其間。書店很小,客人不多,在轉角的老房子裡,幾千本藏書幾乎是嚴肅的文史哲類別,不令讀者討喜,就像這個房子堅持塞在金融區裡,同樣不讓開發者喜愛。在這裡買了野夫的詩集《丘陵之雕》,他曾經當過警察、囚徒和書商,台灣也出版了他的散文和報導文學。我在三味書屋的座位裡,安靜讀著〈日正當中〉和〈遷徙〉。

〈日正當中〉寫中年女子陪伴母親,〈遷徙〉寫退休教師搬家,兩篇尋常如生活的小說,卻同樣迸發強大的生命力。〈日正當中〉透過母親的胃癌,切入女子的憂鬱病症,她陪伴母親面對死亡的陰影,也陪伴自己糾結於憂鬱的痛楚,一種是身體的崩潰,一種是心靈的解離,而糾纏在兩者之間的,是女子和母親長期的心結。「憂鬱的盡頭不是自殺,而是枯萎與惡魔的掌心」,賴香吟寫女子的憂鬱,在夢中、在記憶、在現實,都清晰地讓人沉痛,憂鬱就像種子,落在她的生命裡,讓我們去理解與尊重。

〈日正當中〉的最後一場戲發生在菜市場,那是女子從小害怕慘白的記憶,這天她陪母親繞了一圈又一圈,老奶奶說:「女兒陪買菜,妳好命啊。」簡潔的一句問候,母親笑了,女人手上細細蛇蛇,掛滿塑膠袋,她們走出市場,日正當中。她們的壞與死,都教我們對生命謙卑且臣服。

〈遷徙〉的第一場戲,從他與妻子遷入新居,和女兒、孫子一起吃老家的玉蜀黍開始,在簡單的生活場景裡,回顧當初搬離舊居的原因、兒時的農村記憶,以及一家四代的情感,多場不同時空的故事線,在遷居後的一年裡梳理成緩緩巨大的情緒爆發。他回看父母之間的情仇,擔心自己的退休生活空洞乏味;他想起母親生病的場景,好賭而壞脾氣的她曾經是男人多年的夢魘;他恨母親糟蹋父親的晚年生活,連死去都只是翻床摔昏沒人注意;但是當母親住院後,他又得全心全意守在病床邊看護。母子間的折磨在短短數段文字裡,形成刻骨銘心的情感,比《聽媽媽的話》更真實而有厚度。

因為,這就是生活。很多事情我們無可選擇,「無奈」這個詞語比任何字詞更為巨大,它躲藏的日常生活中,壓碎所有的慾望,成為生活的所有。〈遷徙〉寫男人的退休生活,只能絮絮叼叼回望過去,難以往前看未來的人生。

〈暮色將至〉和〈靜到突然〉@斑馬書店

書店店員問我,對北京最大的印象是什麼?很直覺回應「柵欄」,人行道有柵欄、分隔島是柵欄、小區外是柵欄、任何建築物的外面都是柵欄,在北京步行,不是太好的經驗,柵欄圍繞四周,這個城市被某種不說出口的秩序,框架其中,看不見的空氣滿是灰塵。斑馬書店是北京少數以藝術為主題的書店,位在朝陽路上,附近的小區住宅正改建成嶄新大樓,被稱為「大褲衩」的中央電視台在不遠的地方,四周有許多工地。我躲在車聲吵雜的人行道旁,依著柵欄讀〈暮色將至〉和〈靜到突然〉。

〈暮色將至〉的男人是黨外運動的成員之一,他移居日本多年後回到台灣,為了照顧癌末臥病的前妻。賴香吟以男子的眼睛,回顧了台灣民主化的過程,過去的夥伴現在是政治的權力高層,有人可無話不談,但有些人讓他痛心將過去努力爭取的,如今糟蹋濫用至此,「開放所帶來的,竟然不是越來越多的選項,而是幾近沒有選項,衝突非但沒有化解,且是更草莽地對立」。

然而賴香吟寫得最好的,是男人不得志的心境狀態,連重新開始都失去勇氣,即使當大樓警衛都讓他視之畏途,他不夠老也不夠年輕,生命成為自我放逐的逃避狀態。〈小原〉裡的男人以惡作劇電話療癒慾望,但〈暮色將至〉的男人卻慌張失措,不知道如何收場,就連對前妻說一句對不起,都來不及了。台灣的政治發展與男人的生命變化,是巧妙的對照,「卡住了」,是生活常態,政治上的卡住,我們經常談論,但人生的卡住,我們不一定感知,或沒有勇氣感知,而賴香吟將它寫出來,逼迫我們去面對。

〈靜到突然〉同樣是卡住的生活,女人卡在離婚官司、孩子監護權,她找房子要搬離母親的住所,想解決卡住的狀態,但是喜歡的房子買不起,離婚的壓力越來越大,直到遇見小學喜歡的同班同學。在現實生活的擠壓下,小學的回憶讓她得到短暫的快樂,同學成為她移情的對象,一廂情願的愛情讓她的生活有了風景,賴香吟以魔幻的兜風旅行,讓她變得單純、開心,在靜到突然的時刻,彷彿有些困擾被搞清楚了,原來,「愛」這個字,膚淺之外還有厚度。

當然,令人失落的,現實裡沒有魔幻,只有自己。

〈天竺鼠〉、〈約會〉和〈在幕間:一則偽評論或偽小說〉@北鑼鼓大街

最後一天在北京,在咖啡店裡等待晚間的飛機,也讀完《文青之死》。鑼鼓大街的胡同間,有許多老房子改建的咖啡館,在裡面休息,總能感覺〈文青之死〉裡的某些嘲諷,女人大聲電話、情侶吵雜約會、和背景裡的爵士樂融合成奇妙的聲響。〈天竺鼠〉是夫妻在東京旅行的吵架、〈約會〉是醫院裡的遲暮之愛、〈在幕間〉以吳爾芙的自殺,是死亡與創作的反思。在咖啡店奇妙的聲響裡,跌落賴香吟對愛情與存在的辯證,打開咖啡店的門,讓我想著台灣的種種。

〈天竺鼠〉寫貌合神離的夫妻,他們的爭吵,是〈靜到突然〉裡尚未寫到的部分,也是〈文青之死〉裡吉兒的婚姻。企圖修補關係的旅遊計畫,成為兩人婚姻攤牌的鬧劇,女人回憶起婚前婚後的種種過程,原本以為日常生活可以磨損兩人性格的差異,沒想到越磨損,銳角卻越來越明顯,只能靠心照不宣的薄膜保鮮好他們的關係。乾淨的旅館、包裝精美的伴手禮,女人俐落戳破這些美好,彷彿即將迎接新的生命;然而婚姻的敗壞只是反應女人生活困境的一面,她收拾了婚姻,卻沒有發現自己真正不滿的,是被現實擠迫而空虛的內在,結局驚心的反高潮,帶來了深刻的反擊。

〈約會〉是浪漫的愛情故事,男子和女子從年輕相識相愛,卻各自走入婚姻,一直到年老相聚,到醫院看病成為他們的約會,不同於〈天竺鼠〉質疑愛情、顯露於外在的暴烈,〈約會〉緩慢進行對愛情的推論。「約會,就只是約了一起去看診,今天輪到照胃鏡,加上超音波,看看肝臟」,如此對於約會的定義,令人難堪而不忍,男人的自私是後悔的根源,也破解了愛情的真相。直到那句遲了40年才說出口的「妳要不要跟我在一起?」,女人回應:「事到如今,說這些做什麼?」,他們沉默以對,然後故事可能繼續下去,有了力量,就像〈靜到突然〉的魔幻結局,讓自己的心靈,勇敢去對抗現實吧!

至於小說的第一個故事〈在幕間〉,是《文青之死》裡最不容易閱讀的短篇,賴香吟以吳爾芙和「歐蘭朵」的故事為底,建構了男女合體、前世今生的故事。猶如將其他8篇小說的角色置入其間,他們的失落、痛苦與自我衝突,化身成〈在幕間〉裡的主角,他/她反覆辯證生存的當下,「究竟,妮亞想要變成怎樣的一個人呢?本質上,妮亞又是一個什麼性質的人呢?」我們都生存在一種晦昧不明的狀態,想在自我與外界之間維持巧妙的平衡,但是當現實逐步吞沒自我時,我們手上有多少石頭能保護我們?保護單薄的軀體與心靈?

最後吳爾芙將石頭放進口袋,走向河流深處,她實現了她的存在。

「一碰到清醒的現實,我們就完了,生命無非是一場幻夢,置我們於死地的是睡夢過後的清醒,誰剝奪了我們的迷夢,誰就剝奪了我們的生命。」─Virginia Woolf

如果記得〈文青之死〉的最後結局,Elliott Smith死去了、Robin Williams死去了,死去的人往往是走得太前面了。他們站在未來看著我們,朝我們說:來吧,來吧。

我在北京,異常想念高雄的人們。「來了,我們來了。」

作者:尚恩