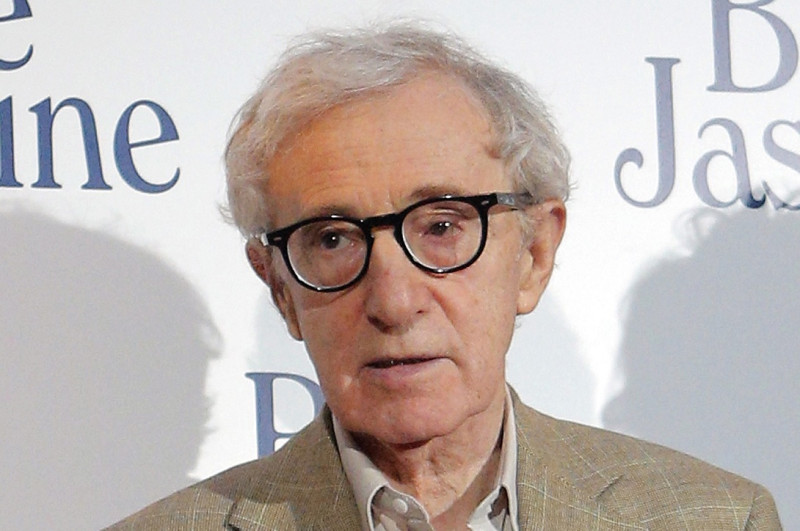

2002年春天,伍迪.艾倫(Woody Allen)做了一件生平沒做過的事,他從紐約飛到洛杉磯,打上領結,出席影藝學院的年度盛事──奧斯卡獎頒獎典禮。伍迪.艾倫已經得過3座奧斯卡獎,提名其他獎項達17次,包括多次入圍最佳劇本,但他從來沒有參加過頒獎典禮。2002年,他的電影《愛情魔咒》(The Curse of the Jade Scorpion)一個獎項也沒提名,但他卻來了,全場觀眾起立鼓掌歡迎。他為一段以紐約市為場景的電影集錦短片做引言,鼓勵導演們無畏幾個月前紐約遭遇的恐怖攻擊,繼續創作。他說:「為了紐約市,我願意做任何事。」

為什麼伍迪.艾倫對典禮如此敬謝不敏?他總是半開玩笑地回答──兩個最尋常的藉口,一是典禮當晚幾乎都有一場精彩的籃球賽,以及他每個星期一都必須在艾迪.戴維士(Eddy Davis)的紐奧良爵士樂團吹奏單簧管。這些理由都不是真的,真正的理由是,他有一次解釋過,他認為奧斯卡獎會削弱他的作品品質。

「整個頒獎的概念就是愚蠢,」他說,「我沒法忍受讓別人來評斷我,因為當他們說你應該獲獎,你就接受,那麼當他們說你不應該得獎時,你也得接受。」

還有在另一個場合,他說:「我覺得獎項是偏頗的,人們可以說,『噢!我最喜歡的電影是《安妮霍爾》(Annie Hall)。』言下之意是,那部電影最好。可是我認為電影不能這樣評斷,除非是田徑賽,有個人跑得很快,你看到他跑贏了,這沒問題。我年輕時贏過田徑賽,感覺很棒,因為我知道那個獎是我應得的。」

不論驅策伍迪.艾倫的動力為何,總之不是獎項。他的例子雖然極端──其他入圍奧斯卡獎的編劇、導演與演員幾乎都會參加典禮──卻突顯了一個重點:獎賞不一定是創作的紅蘿蔔,有時候,甚至反而造成限制或傷害。

動機從來就不是單純的事,我們受許多動機驅使,有些很清楚,有些不易察覺。心理學家奧克斯(R.A. Ochse)提出創造的8大動機:追求專精、不朽、金錢、認同、自尊、創造美好事物、證明自我,以及發掘潛藏的秩序。有些獎賞源自內在,有些則來自於外。

哈佛心理學家亞瑪拜耳(Teresa Amabile)研究動機與創造的關係。在她早期的研究中,她懷疑內在動機有利於創造,而外在動機則適得其反。

伍迪.艾倫回避的外在動機,是他人的評斷。詩人普拉斯(Sylvia Plath)承認自己渴望得到所謂「世界的讚賞」,雖然她發現這只會使創作更加困難:「我希望我的作品很好,獲得肯定,但很諷刺的,這麼想反而讓我動彈不得,破壞我『為創作本身而做』的單純努力。」

在一項研究中,亞瑪拜耳要求95個人做拼貼畫,為了測試外在評價在創造過程中的角色,她告訴某些受試者:「我們延請了5位史丹佛藝術系的研究生,他們會仔細評量你們的設計,提出優點,同時批判缺點。我們會寄給你每一位評審的評語。」其他人則沒有收到任何有關評審的訊息。

事實上,所有的拼貼畫都由一組專家從多方面進行評審。預期將受到評審的作品,明顯比較缺少創意,他們對自己完成作品的興趣也比較低落。普拉斯稱為「單純努力」的內在創造動力,已經被抹煞了。

亞瑪拜耳在第二次實驗中,加入一個新的變數──觀眾。她將40個人分成4組,再告訴第一組,將有4名藝術系學生在單向鏡後觀看並評分;告訴第二組,會由一群在別處等待的藝術系學生評分;告訴第三組,鏡子後頭的人正在等待另一場實驗;她完全沒有向第四組提到觀眾或評分的事。結果第四組是最有創意的一組;其次是不知道有評分,但知道有人在看的第三組;再者是等著被評分,但沒有觀眾的第二組;而顯然最缺乏創意的,就是既被評分也被觀看的第一組。被評分比不評分的小組顯得更焦慮,而焦慮越多,創意就越少。

接下來的實驗,亞瑪拜耳改用寫作代替視覺創作。她告訴受試者他們將參加寫作研究。和上次一樣,分為4組,有些接受評量,有些不會,有些有觀眾,有些沒有。亞瑪拜耳給他們20分鐘寫一首以愉悅為題的詩,同樣有一組專家最後會評審,並依照創意評分排序,結果仍是相同的。此外,沒有被評分的小組表示,他們對作品的滿意度較高。預期被評分的小組則說,寫這些詩就像在工作。

亞瑪拜耳的研究,證實了伍迪.艾倫回避奧斯卡的原因。艾倫高中時也翹課,大學時休學,缺席頒獎典禮,就他而言,是免除外在影響的可能危害的一種方式。

伍迪.艾倫窩在他紐約公寓角落的一張小桌子工作,用他16歲時買的酒紅色奧林匹亞SM2手提式打字機,在黃色法律用紙上創作出許多電影劇本。他說:「這部打字機依然堅固得像部坦克,花了我40美元,我想。我的每一部劇本、每一篇《紐約客》的文章,都在這部打字機上完成。」

他在打字機旁放了一個小型的Swingline釘書機、兩支棗紅色起釘器與剪刀,實際上他還會剪貼,或者說剪訂──把稿子剪下,釘到另一份草稿上。他說:「我有很多把剪刀,還有這些小釘書機。每當我寫了一個好的段落,我會把這段剪下來,釘上去。」

結果是一團亂,就像一本剪貼簿,每張紙要不是用釘書機釘在一起,就是滿布釘書針被拔起的孔痕。這一團亂的上頭,是用11級的Continental Elite字體,只有打字機色帶才有的灰黑色打出來的電影劇本。每一本幾乎都是賣座保證,而且可能順便會贏幾個伍迪.艾倫避之唯恐不及的獎座回來。

1977年,其中一本破爛的黃色剪貼簿最後拍成了《安妮霍爾》,他覺得拍得很糟:「影片完成的時候,我一點也不喜歡,當時我找聯美影片公司(United Artists)的人談,如果可以不對外發行,我願意無酬為他們另外拍一部電影。我當時跟自己說,『在我人生的這一刻,如果這是我能拍出的最好作品,他們實在不應該給我錢拍片。』」

聯美公司最後還是發行了這部電影,他的懷疑錯了,《安妮霍爾》獲得了巨大成功。《奧斯丁日報》(Austin Chronicle)的波卡頓(Marjorie Baumgarten)寫道:「(電影的)喜感、演員表現,以及深刻內涵,皆精準而完美。」

《紐約時報》的坎比(Vincent Canby)說:「這部片讓伍迪躋身歷來最佳導演之列。」電視劇《歡樂單身派對》(Seinfeld)的共同創作者大衛(Larry David)則表示:「這部片從此改寫了喜劇的拍攝手法。」

當《安妮霍爾》提名5項奧斯卡獎時,伍迪.艾倫對於得獎的看法首度變得清晰無比,他拒絕出席典禮,甚至不看電視轉播。他回憶:「第二天早晨起床後,我拿起送到我家的《紐約時報》,看到頭版的底下寫著,《安妮霍爾》贏得4項奧斯卡獎,我心想,哦!太好了。」

其中2個獎項──最佳導演與最佳劇本,屬於伍迪.艾倫個人,但他無動於衷,堅持「奧斯卡獎得主」的字眼,不得出現在紐約市方圓一百英里以內的電影廣告上。

伍迪.艾倫的第二部電影《星塵往事》(Stardust Memories),更顯示出他不在乎外界的讚美。他說:「這是我最不受歡迎的電影,卻肯定是我私心最喜歡的一部。」

單就避免他人評論干擾這一點,不只伍迪.艾倫如此。詩人艾略特(T.S. Eliot)在登上眾人掌聲的頂峰,獲得諾貝爾文學桂冠之際,他並不想要這個獎。詩人貝瑞曼(John Barryman)特來道賀,直說這是個大日子。艾略特回答說:「(這個獎)來得太快,諾貝爾獎是通往自己喪禮的門票,沒有人在得獎後,還能有什麼成就。」他的領獎演說謙遜到近乎是遁辭:

「我開始構思致辭時要說什麼,本只想單純地表達感謝,但要做得恰如其分,卻非容易的事。我明白這是一名文字創作者所能獲得最高的國際榮譽,卻只能說一些陳腔濫調。承認自己不配得獎,等同於懷疑評審委員會的智慧;若大肆讚美委員會,又好像往自己臉上貼金。容我詢問,大家是否想當然耳認為,在得知獲獎的那一刻,我就如同任何人可以預期的,激動、興奮又虛榮,夾雜著受寵若驚的歡欣,又有點惱怒,因為一夕之間成為公眾人物而有些不便?因此,我得試著用委婉一點的方式來表達。我接受這座諾貝爾文學獎,這項榮耀頒發給一個詩人,是肯定詩的價值。今天我站在各位面前,並非個人何德何能,而是作為一個象徵,代表詩在這個時代的重要地位。」

愛因斯坦倒確實躲掉了諾貝爾獎頒獎,這座獎在他的天分早已廣受認可時姍姍來遲,而且不是因為他的相對論,而是另一個更抽象的研究「光電效應」──光是波,也是粒子。他宣稱頒獎典禮當天他在日本有事,不克前往,向委員會致歉後,隔年在瑞典哥登堡的北歐自然科學家大會上,發表了一篇「受獎演說」。

演說中,他沒提到光電效應,也沒提到諾貝爾獎。

作者:凱文.艾希頓 (Kevin Ashton)

(本文摘自時報出版的《如何讓馬飛起來——物聯網之父創新與思考的9種態度》,作者凱文.艾希頓的第一本著作。1968年凱文.艾希頓出生於英國伯明罕。大學專攻斯堪地那維亞研究,曾經的志願是當記者。1997年,他擔任P&G公司品牌經理,創建了利用網路進行智慧控管的系統,他取名為「物聯網」(Internet of Things, IoT)。

現在,物聯網是全球科技業最積極投入的領域之一。《新聞週刊》(NewsWeek)科技專欄作家凱文.馬尼(Kevin Maney)給了他「物聯網之父」的稱號。)

《如何讓馬飛起來——物聯網之父創新與思考的9種態度》是被稱為「物聯網之父」凱文.艾希頓的第一本著作。 圖:時報出版提供