要改變,就要參與政治!我們就是進擊的衝組!

郝明義看到的這個人

和高潞談了不久,我心裡就浮起了一句話:「寫書的時候,就該訪問她了。」

我寫《如果台灣的四周是海洋》,其中有一章是<無魚之海>,談我們雖然地理位置在海洋之中,卻從沒正面面對過海洋,因此不但不知道如何利用海洋的資源,還一直在破壞海洋。

其中有一個肇因,就是戒嚴時期對海岸線的禁忌,那裡是「匪諜」容易上岸的地方。而其後遺症,是時到今天,台灣和北韓,是世界上唯二人民出海需要出入航管制的國家。

那天聽高潞講原住民流著狩獵、捕漁的血液,結果卻連出海都要被管制的不便,不禁暗叫一聲「慚愧」。

我寫的書,提醒讀者不要再用陸地思維,把四面圍繞的海洋看成侷困自己的天險,而要採用海洋思維,把海洋當作通往世界的通路。但是聽高潞說著話,我想到這真是一個外來的漢人思維。

就一個台灣真正的原住民而言,他們哪需要這些提醒?原住民怎麼會把海洋視為危險、禁忌?是歷來的漢人政府,從國民黨政府而民進黨政府又再一次國民黨政府,都從沒真正面對過原住民與台灣的關係,正視過他們所主張的權利啊。

寫這段話的時候,又正好是台東布農族人王光祿(Talum)上山獵捕動物給媽媽吃,因為獵捕的是保育類動物被判刑3年半,即將入監。新聞上雖然有原住民的抗議,但是在2016年的選戰硝煙中,根本引不起注意。

我記得高潞就說過,原住民以狩獵、捕漁為生,以山林、海洋為田園,自然會愛護自己的生態。漢人政府加了那麼多入山管制條例,結果保護了什麼?怎麼會林木破壞如此嚴重?

「把山林交還給我們,哪裡會有盜採、盗伐的蟑螂,原住民會比誰都清楚。」高潞說。

高潞長期參與原住民事務,在媒體工作,也參加相關社運組織,爭取原住民的權益。

去年2月,高潞和馬耀∙比吼討論後,決定由馬耀∙比吼出來選,她則助選。後來,時代力量來找他們,馬耀∙比吼堅持獨立競選,林昶佐就來遊說她參加不分區立委。

「我說要點時間思考,他說等我2星期。可是這2星期裡他天天奪命連環扣。」高潞說著,就笑起來,「他電話一直不停,好像洗腦,反正都找個理由打電話,問我考慮得怎麼樣。」

高潞猶豫的一個原因,是她跟熟悉的綠社盟、其他朋友,怎麼交待。那最後使她下決心的原因是什麼?我問她。

「我是被林昶佐講的2句話所打動。」她講,「他說,『我們要衝進國會!我們就是進擊的衝組!』」

高潞眨了眨她的大眼睛,「是的,要改變,就要參與政治!我們就是進擊的衝組!」

聽聽高潞・以用說的話

我進了國會,當然要站在原住民族的角度,落實原住民族的權利。原住民基準法的子法一定要趕快通過,2005年通過原住民基準法時,有個但書,3年內通過子法,結果22項子法,10年過去了,只通過了「原住民傳統智慧創作條例」一項,這就是立法延宕。

我們原住民的權利空在那裡,只有精神,沒有明文規範權利與義務的關係,結果造成了原住民族與國家的衝突不斷。

譬如說,原住民在土地上的自然資源權利,我們採用森林產物,就受森林法限制,林務局的官員沒事還說,你們的子法沒過啊。很氣人。

在自然資源方面,原住民受的限制太多,森林法、野生動物保護法,讓我們幾乎在山林裡動彈不得,隨便碰一下就犯罪,摘朵花都有罪,只是微罪不舉,像櫸木、牛樟、靈芝這些有點價值的樹,我們原住民碰都不能碰,司馬庫斯為了一個風倒木的樹頭,和林務局的官司打了10年還沒了結。

這個叫做竊取森林的主產物還是附產物,他們就是依據森林法,當做偷盜的行為。

山老鼠鋸斷千年神木,他們抓不到,抓原住民撿個樹頭。

再說山林狩獵,在祭典期間,明明依法申請,還是一樣有很多規定,不能打保育類,數量也有限制。打獵怎麼知道會打到什麼?夜裡見到有東西在跑,兩隻眼睛發亮,你曉得是什麼動物?而且,我們原住民是打到什麼吃什麼啊。

其實,原住民有原住民的規則,譬如某些動物的交配期,繁衍後代,在這個季節,原住民就不會去打獵,這是永續的概念。

原住民打獵又不是天天打,打到動物絕種。幾千年來,原住民什麼時候打到動物絕種?動物會絕種,還不是殖民政府來了之後,大量砍伐森林,讓動物沒有棲息地,這最恐怖,再加上污染、人口增加。破壞森林的,絕不是原住民。但警察卻把原住民當作潛在的罪犯,這一點最糟糕,歧視原住民。

再如像在海邊的阿美族,不能用膠筏出海,因為膠筏上裝了引擎,受漁業的相關法規船舶總量管制的限制,就要有船員證,不然海巡就會來抓。出去違法,回來當然違法,捕撈的海產更違法。但我們捕撈是為了祭祠。這樣限制,我們就不能舉行海祭。

為了海岸有個風景區,就限制原住民蓋房子,說是破壞風景,有時又把我們當風景,沒我們就沒風景。

中華民國政府對原住民就是限制,沒有道理的限制。但他們不去限制財團,違法漁船在蘭嶼大量的挖珊瑚,他們也不限制。不限制大規模違法破壞生態,限制我們這些小小的按照傳統生活方式過日子的原住民。

這些在原住民基準法的子法,都可以訂出來保護原住民的權利,不訂的結果,就是用中華民國的法律來限制原住民的生活。

中華民國政府,就認為什麼東西都是他們的。其實,這些交給部落管理就沒問題了。部落生活在那個地方,誰去偷盜都會知道。

中華民國這個政府,貪婪又自私,拿走人家的東西又不承認錯誤。我們曾經跟馬英九反映,台糖有些土地是阿美族的,他們就說依據什麼法令,接收日據時代什麼什麼的這些他們自創的規則,剝奪了原住民的權利與土地。他們都說他們談好了,他們是誰?忘記了他們談的是贓物,拿贓物來交易,而這些土地是誰的?原住民的啊,主人是原住民啊。中華民國政府拿了就不肯放,還賣給別人,我們心裡很痛。

法律開放中資可以購買不動產,這不是馬英九任內開放的嗎。他們就把山地、風景區附近的房子買光,一條龍整排整排的買,尤其花蓮、台東,那些土地很廉價的賣,而且是政府帶頭,我們沒辦法接受土地做價格來計算交易。土地滋養人民,一個中國富豪買光了,那我們「人」怎麼辦。

對我們原住民來說,中華民國政府過去對我們的剝奪,該還的就要還;怎麼剝奪怎麼還。我們的語言文化,當初禁說方言,強迫我們吸收中文,那現在也要有足夠的資源,讓我們學習我們自己的語言。土地自然資源的使用方式也一樣,政府要還給我們自己管理自己的權力。我們和土地、山林、海洋相處的規則,你打破了,現在也得還回來。

原住民基準法精神很好,但沒有子法,就不能落實,變成了空話,我們不能再受欺騙。

當然,我們原住民的終極目標是:自治自決。

我們得由自己決定和中華民國政府的關係;彼此關係的界定,得由所有部落共決。在此之前,得先為平埔族、希拉雅族正名,不能讓那些人類學家來決定我們的種族。

自治區是必要的,是所有原住民共同自治區,還是鄰近的原住民族合成一個自治區,都可以談,我們沒那麼僵化。

在政治上,必須打破山地原住民和平地原住民的界線。原住民這樣分,我們也不曉得意義在哪裡。唯一感覺到的,就是國民黨的選舉操作,因為選區就是整個台灣,一條山線一條海線,資源不夠雄厚,根本不要想選。

我們看看我們原住民的立委,全是國民黨的囊中物,他們在山區的民眾服務社,其實就是綁椿,組織動員十分綿密,財大勢大,我們資源不夠、資訊不發達,根本沒辦法競選。

打破了山地原住民、平地原住民之後,可以像區域選舉一樣,譬如現在原住民立委,山地3席,平地3席,總共6席,就可以劃分為6個選區,這樣選區小,成本低,大家比較認識,花的經費也少。最理想的是族群代表制,可以照顧到小族,邵族只有7百人,選村長都都難,怎麼跟有20萬人的阿美族拼?

這不只關係到原住民基準法,也牽涉到選罷法、憲法,修憲也得注意這一點,保障50萬原住民的權益。

原住民一個族群,就代表一個國家,小國家,所以各方面都得包含在內,都得關注。不能放棄小族。我們原住民才能體認小族、弱勢族群的需要。

這次選舉,我的目標是讓大家知道時代力量,更重要的,讓原住民知道什麼是政黨票,怎麼投。

改變國會,就得改變一黨獨大,權力過於集中是很可怕的事。理想的國會體制,應該是讓更多的小黨進入,門檻降低,例如綠黨,堅持到現在20年了,不簡單;國會門檻過高,扼殺小黨,阻礙了進步的力量。

國會裡黑箱作業,距離人民很遠。能不能改變國會,這次選舉非常關鍵,我想說的是,「要改變,就要參與政治。」

陳季芳的側記

高潞∙以用有一股熱情,快人快語,用詞既直接了當,又極辛辣。

她批評政府不假辭色,動不動就「中華民國政府貪婪、自私」。她認為,政府掠奪原住民太多東西,從土地、語言文化到生活,掠奪之後,兩個賊在交易贓物,忘了主人是原住民。

她說,她本來是備胎,因為馬耀∙比吼堅持獨立競選,她只好代表時代力量不分區。她說,她也算誤闖叢林的小白兔。 她很愛笑,但講到這裡,忽然嚴肅起來。說她扮演什麼角色,就會把這個角色扮演得很好,全力以赴。

她很替馬耀∙比吼抱不平,馬耀∙比吼本來是原民台選出來的台長,結果原民會在組織上玩了花樣,台長變副執行長,架空了,氣得辭職。

高潞∙以用說,原民會應該幫助原民,卻在管理原民,本末倒置;底下的原住民族文化事業基金會,應該推廣原民文化、藝術,可做的事很多,眼裡卻只有原民台,錢錢錢,馬耀∙比吼就這樣被犧牲了。

高潞∙以用也有個簡單的理論:你拿走我們原民的東西,就該還回來。她「衝進國會」,就是要討債。

(本文經作者同意轉載,原文請見年輕的力量進國會)

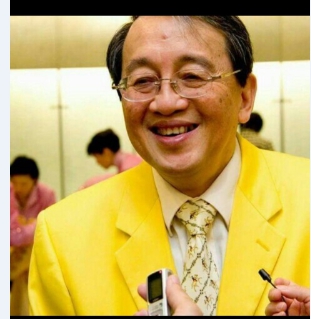

高潞以用說,她本來是備胎,因為馬耀∙比吼堅持獨立競選,她只好代表時代力量不分區。 圖:陳季芳/攝